除了写作,卡夫卡还画画。甚至好友一度只知道他沉迷画画,而不知道他在写作。

他说:“我的画不是画,而是一种私人的符号……我想要去看,并且把所看见的牢牢抓住。这是我的热情。”

在伟大的作家之外,卡夫卡是羞怯、笨拙的法律系学生,是猛烈、激情四溢的前卫视觉艺术家,是天马行空的旅行爱好者和毒舌朋友,是自鸣得意又惶恐不安的普通青年。

卡夫卡为什么画画?他的绘画展示出怎样的个人风格?他的绘画和他的写作又有什么关系?

通过回溯卡夫卡的绘画和写作实践,我们或许能看见自己不曾了解的另一个卡夫卡。

下文摘选自《卡夫卡的卡夫卡》,经出版社授权推送。小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

01

我清楚卡夫卡在画画,

却不知道他写作

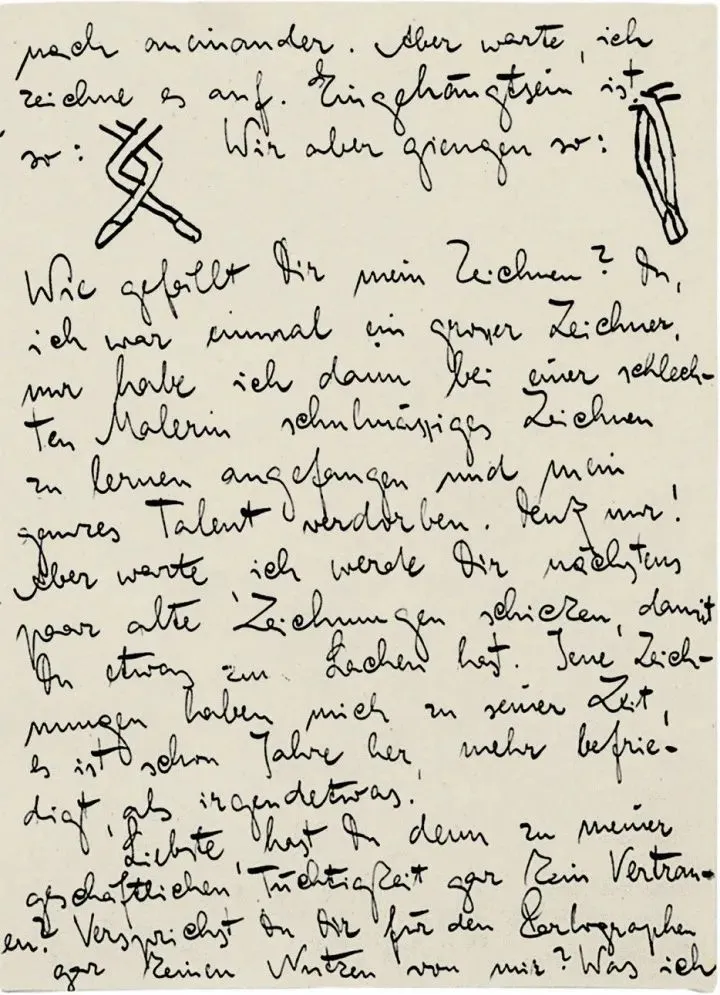

在 1913 年 2 月 11 至 12 日写给未婚妻菲莉斯·鲍尔的信中,卡夫卡描述了一场梦。

触发这场梦的,是菲莉斯先前对 1912 年 8 月他们在布拉格第一次见面的回忆。卡夫卡写到,在他的梦中,他们俩走在布拉格的老城广场上,“比仅仅挽着手臂靠得更近”,但随后他在描述脑海中的这个场景时碰了壁:“天啊,将我想象中不挽臂、不明显地和你紧紧走在一起的景象描述在纸上是多么难啊。”

卡夫卡写给菲莉斯·鲍尔的信,1913 年 2 月 11 至 12 日,私人收藏

紧接着,他又说:“我该怎么去描述我们在梦中是怎么走的呢?” 随后他找到了一个办法,不是描述,而是作画:“等一下,我把它画出来。挽臂是这样:(画),但我们走起来是这样:(画)。”

这种摆脱困境的方式表明,在试图描述一个形象—— 一个梦中的形象时,绘画比写作令人惊讶地更具有优势。另外,这种对绘画出人意料的转向,让他有机会在更早的画作中展现某种比其他类型的作品更直接的东西:

你喜欢我的画吗?你也许不知道,我曾是一个出色的画师,只是后来跟一个拙劣的女画家按部就班地学画,埋没了我的才能。你想想看!不过总有一天我会给你寄几张过去的画作,你便有笑料了。作这些画是多年以前,它们当时给了我无与伦比的满足感。

卡夫卡在 1913 年提及的早期绘画尝试(“多年以前”)指的是他学生时期的事,信中的措辞赋予了这项事业极大的重要性:绘画给了他“无与伦比的满足感”。

那位给卡夫卡上课的“拙劣的女画家”是谁,我们无从知晓。尽管如此,这封信还是进一步说明了在 1901 至 1906 年的学生时代,以及 1907 年他在地方高等法院担任法律实习生直至秋天期间, 卡夫卡在多么认真地练习绘画。虽然大量现存的画作没有注明日期,但很明显,布罗德收集和流传下来的那些画作就是在这一时期完成的。大约有 150 幅创作于这一时期的作品被保存了下来。

值得注意的是,布罗德在1902年秋天结识卡夫卡时,很清楚卡夫卡在画画,却不知道他也在写作。他在《卡夫卡传》中强调了这一点:“我与卡夫卡交往了几年,却不知道他在写作。”然而,布罗德在得知卡夫卡对绘画的兴趣后十分兴奋,甚至注意到了这个比自己大一届的同学留给他的课堂讲义中,那些画在空白处的草图。讲义被印刷在胶版纸上, “边角处装饰着奇异的图画。我小心翼翼地把这些有趣的图案剪下来,这为我收集卡夫卡的画作奠定了基础”。

布罗德在他1948年的著作《弗朗茨·卡夫卡的信仰与学说》的附录中更为详细地回顾了这些情况。和卡夫卡1913年2月写给菲莉斯的信一样,这些都是关于卡夫卡早期绘画最重要的历史证明。在相隔了整整40年之后,布罗德宣布他在收集卡夫卡的画作——甚至先于收集那些文学手稿,同时也暗示卡夫卡还有其他被销毁的画作:

他(卡夫卡)对自己的画作甚至比对他的文学创作更加漠不关心,或者说更有敌意。那些我没能挽救的东西就永远消失了。我让他把那些“乱画的涂鸦”送给我,或者说我是从废纸篓里把它们捡出来的——是的,还有一些是我从他法学课笔记的页边空白处剪下来的,这些非法印刷的“笔记” 是我从他那里“继承”的(因为他比我高一级)。

在回顾往事时,布罗德还提出了一条值得注意的诗学理论。他称卡夫卡具备一种艺术上的“双重天赋”,认为卡夫卡的画作和写作是以很类似的完成方式的。“目前还没有人认为有必要去关注卡夫卡的双重天赋,即探究他的绘画才能和叙事才能的相似之处。”布罗德将这一相似性具体化为现实主义与幻想主义的对照关系:“就像在文学创作中一样,卡夫卡在绘画中也是一个自觉的现实主义者…… 同时他也是一个幻想世界的创造者。” 布罗德认为,在卡夫卡的绘画和写作中,外部世界和内部世界都同样在一种“矛盾 ” 的“关系”中相连。

02

卡夫卡的绘画主题:

扁平的、脆弱的、狂欢化的

1907 年前后,布罗德对卡夫卡画作的优点深信不疑,他进一步努力树立卡夫卡画家的声誉,长期致力于将卡夫卡以图书插画师的身份介绍给自己的出版商。

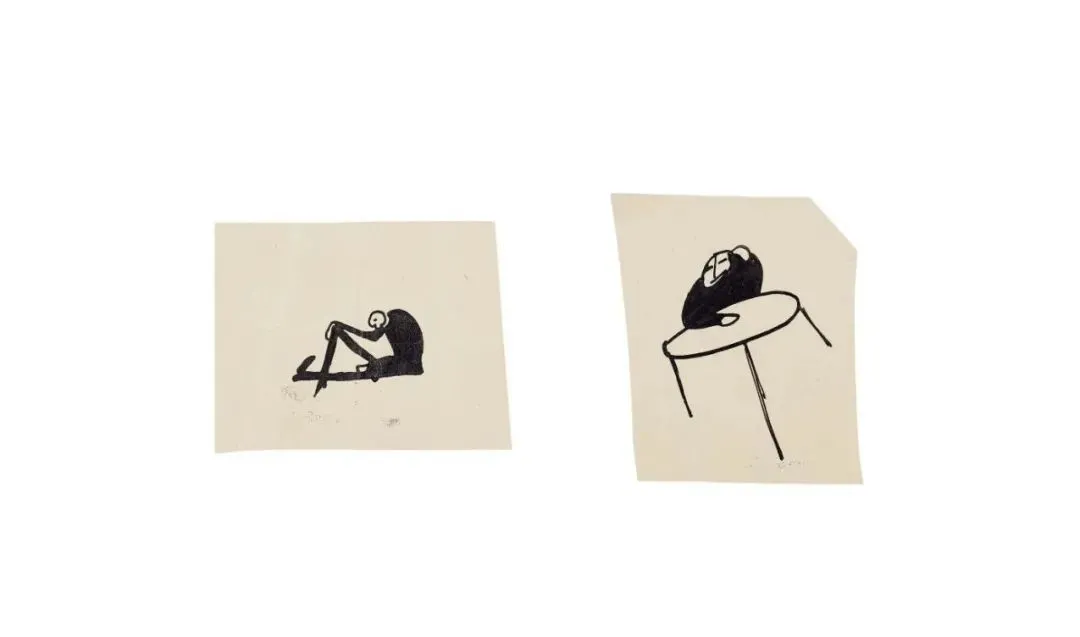

卡夫卡的画

1906 年,斯图加特的出版商阿克塞尔·容克出版了布罗德的文学处女作—— 短篇小说集《死者的死亡!》。

1907 年 3 月,布罗德试图说服容克用卡夫卡的一幅画作为他第二本书、短篇小说集《实验》的封面。布罗德 3 月 7 日寄给容克的那幅画和推荐信已经丢失,不过, 布罗德对画作的描述依然可查,他借用了奥利克的“日本主义”,定义了这幅画的风格:

同时,我给你寄去了我的书《实验》的封面图。它出自一位我发现的、迄今完全不为人知的画家弗朗茨·卡夫卡之手。我觉得,你可能找不到比这更有艺术价值,同时又令人印象 深刻的画了。它是那么古怪、独特,充满了细腻的“日本主义”风格……我想不出有什么能比这幅画更好地象征这部小 说集的中心思想,画中这位优雅的年轻人,同时在大笑和哭泣, 投降般地朝深渊大步走去——在两棵美丽却又萧条无叶的树之间……我希望这张画容易复印。画是全黑的,当然,上面印红色的文字——不用支付酬金。

布罗德没有说的是,他还让卡夫卡作为一个角色出现在该书的一篇小说中:在《卡里纳岛》中,他把卡夫卡塑造为卡鲁斯,而卡鲁斯“用我们的生命做实验”的主张也是这本小说集书名的由来。

但容克并没有采纳布罗德的建议。像他当时出版的大多数图书一样,他希望将这本书的封面设计工作交由犹太裔广告和图书设计师卢西恩·伯恩哈德(又名埃米尔·卡恩)负责,他是上文提到的库尔特·斯扎法兰斯基的老师,斯扎法兰斯基也为容克设计过书籍。

然而,布罗德并没有放弃。他试图说服容克选用卡夫卡的画,作为他同时正在创作的诗集《厄洛特斯》的封面,后来这本诗集更名为《恋人之路》。

但这件事也没能成功,于是在第三次尝试中,他语气坚决地询问容克是否可以“用卡夫卡的画做章节后空白页上的小插图”:“这幅画与诗集的新名字完美契合!”但这招同样没有奏效,诗集在 1907 年秋天出版,其中没有卡夫卡的画。

卡夫卡在 1907 年 10 月写给当时的女友海德维希·魏勒的信中提到此事,他不无遗憾地写道:“《厄洛特斯》即将以《恋人之路》为名出版,但封面不是我的画作,那幅画被证明无法影印。”

即便如此, 布罗德仍然没有放弃。1907 年 9 月23 日,他向容克提出了一个新的建议:“我可以放弃卡夫卡的画。也许你可以把它用在我正努力创作的长篇小说里。”

这里指的是 1908 年出版的小说《诺尔内皮格城堡》,但这本书在出版时也没有用卡夫卡的画,“封面图片”和“章节标题、首字母设计都 出自卢西恩·伯恩哈德之手”,正如出版说明中所写。卡夫卡意识到朋友对他的大力支持,为此表示感谢——对于布罗德徒劳的努力,他与其说是失望,不如说是遗憾:“可怜的家伙,现在我只有感谢你为说服你的出版商,使他相信我的画的优质而付出的辛劳了。”

布罗德为确立卡夫卡的画家地位进行了诸多尝试,不仅带他深入了解了彼时一位视觉艺术家在职业生涯起步阶段面临的环境和制度,还使卡夫卡在这种媒介中对自己的创作有了更清晰的(自我)理解。卡夫卡在 1913 年写给菲莉斯的信中回忆了这段时光,“作这些画是多年以前,它们当时给了我无与伦比的满足感”,清楚表达了他在这方面不小的抱负,并将自己视为艺术家。卡夫卡截至 1907 年前后创作的大量画作都应该据此理解。

卡夫卡的画通常只用几笔表现人的脸和轮廓。其中的表情和姿态不是静态的,而往往是动态的,有时人物就像在运动般朝一侧倾斜,采用侧面视图,通常是从右到左地移动。

这类画作中特别具有典型性的人物对象包括击剑者、骑手和舞者。除了动态的单个人物,还有一些人物群像,以“社会交往”为主题——借用一个卡夫卡曾专心记下的、奥斯卡·比伊提出的术语。

这些草图从绘制的角度看风格极简,常常被简化为一些象征性的笔画和线条,显得零碎、未完成,颇具实验性。然而,将它们视为单纯的草稿却是错误的。

卡夫卡的画

奥斯卡·比伊在《现代绘画艺术》一书中强调,并给卡夫卡留下深刻印象的观点,可以特别用来阐释他的绘画:在现代,素描不再仅仅作为画作的准备阶段存在,而是将自己解放为一种艺术形式本身。

这种自我主张,被印刷画作呈现出的新意义进一步加强,根据比伊的说法:“绘画艺术存在于速写中,就像它存在于彩色印刷中一样;黑色和彩色之间不再有任何本质区别,手绘只在物质层面上高于复制。”

对卡夫卡而言,从速写到图像复制品(例如封面插图) 的飞跃并没有成功——至少在他生前没有,布罗德1907年徒劳尝试的, 在50 年代才由费舍尔出版社实现。但卡夫卡自认为速写是一种真正的艺术形式,即使它是边缘化的、被抛弃的。

这一点在他的绘画主题中得到了证实:大多数躯体和肖像都不是精雕细琢的。它们没有被放置在三维空间里构建丰满,没有发育完全的体形。相反,它们大多飘浮在虚无的背景中,本身就是不匀称的、扁平的、脆弱的、漫画式的、怪诞的、狂欢化的。

卡夫卡在维也纳讽刺杂志《步枪》内页上的画作就体现了这一点,其中这样的人物围绕着一个小丑。总的来说,这些人物身上最显著的特征在于腿、胳膊和鼻子等“肢体末端”。这就让卡夫卡笔下的人体与“形式美 ”的古典比例相去甚远。它们在许多情况下呈现得相当夸张,某些鲜明的特征极其突出。

03

卡夫卡的绘画

填补并表现了写作的失败?

卡夫卡的绘画作品主要是在他上大学和紧接着进入职场生活,即在高等地方法院实习期间创作的,也就是在大约1901年至1907年之间。几乎是在同一时间,他还创作了第一批文学作品。

当时卡夫卡还没有公开发表过任何作品,他最早的一些短篇散文在1908年和1909年发表于由弗朗茨·布莱和卡尔·斯特恩海姆主编的《海伯利安》杂志上,也收录在他的第一本书《沉思》中,由罗沃特出版社1912年出版。

但这些现存的文本其实早在1904年就开始创作了,包括《一次战斗纪实》的第一稿(1904—1907年)、微型散文集《沉思》(1904—1912年)和小说《乡村婚礼的筹备》片段(1906年)。卡夫卡现存最早的文学作品《害羞的高个子》出自他在1902年12月20日写给奥斯卡·波拉克的一封信。

尽管年轻的卡夫卡几乎在同时画画和写作,但在这一时期,这两种艺术表达形式之间几乎没有任何关联。

直到1907年左右,卡夫卡大部分的绘画作品或多或少都是独立于他的写作的,它们诞生于卡夫卡与视觉艺术多样化的联系中,是一种以绘画形式进行的、关于艺术表达的实验和练习。

卡夫卡的画,1901-1907年

这一时期,他不是在手稿上,而更多是在各种不同的材料上作画,也从某种程度上清楚地证明了这一点。这些画中只有少数例外,但即使是它们也没有显示出与文本的明确联系。

首先是卡夫卡在讲义空白处以及自己的法律笔记上画的画,其中一些笔记是用加贝尔斯贝格速记法写成的。然而,这些图画构成了一种对立的存在——一种与法律主题的打字稿和手写笔记相对立的狂欢化存在。

其次是速写本里零散的手稿片段,例如前两页中包含了两份文学草稿,布罗德在后来的一条附注中表示,他在1953年出版了这两份草稿。然而,这些文本段落创作的时间较晚,因为其中出现了希伯来语单词“松鼠”—— 卡夫卡在1916至1917年间才开始学习希伯来语。这说明,卡夫卡一定只是在几年后将速写本中的空白页用来写作了。

第三,也是最后一类例外, 一些单张纸上有卡夫卡手写的标记符号(有些是速记符号),其中一些具有标题的功能。它们是最有可能向绘画演变的文本,通过这种方式,在绘画的线条和书写的线条之间形成了一种空间的、图形的联系。然而,卡夫卡早期的绘画仍可以被认为是独立于写作的,它们与写作不相涉,而是作为绘画独立存在。

然而,大约在1908年之后,绘画所扮演的角色发生了变化,特别是在与写作的关系方面。当时卡夫卡还在继续画画,却只是偶尔为之。同时,他的大部分绘画开始与写作产生明显关联。

1908 年之后的大部分画作都诞生于文本的语境中:

一些是在日记和笔记本中出现,比如从 1909年开始写的日记,以及 1910 年前后的旅行日记;另一些则出现在信件中,比如 1910 年和 1920 年写给布罗德的信、1913 年写给菲莉斯的信、1915 年前后写给奥特拉的信、1920 年前后写给密伦娜·耶森斯卡的信。这些图画不是独立于文本的,在许多情况下,它们受日记和信件中散布周围的文字段落支配。

同样值得注意的是,这些具象的画作没有出现在他的文学手稿中,只在非虚构的日记和信件中才有。它们形象地呈现了被看到和被写下的事物,也以图像的形式表达存在的状态。

然而,这种视觉化呈现和表达并不意味着文本和图像之间存在着和谐的表述和翻译关系,甚至让图像成为文本的从属。相反,图像恰恰是在书写达到极限的地方才出现。

这种绘画和写作之间的张力在卡夫卡第一本日记(1909 年底 /1910 年初)的第一页中就立刻清晰地显现了,它写在现藏于牛津的四开笔记本上。我们很容易认为这个笔记本代表了卡夫卡从绘画到写作的过渡, 他结束了自己的绘画阶段,标志着一个决定性的新开始。然而,仔细分析,会发现事实正好相反,卡夫卡的绘画在写作中持续存在。

卡夫卡的画

在日记的开头,卡夫卡就将写作归为一种消极、不在场的存在:“在我生命中的五个月里,我什么也写不出来。”

卡夫卡为这种“无法写作”的困境以及鼓足意志力的艰辛过程找到了一种意象表达,他将这个意象用在了散文和画作中:一个人从梯子上落下,悬浮于空气中。

这种杂技式的平衡——显然是这个人无法掌握的——或许只能由卡夫卡 1909 年 11 月中旬前后在布拉格杂耍剧院看到的日本杂技演员实现134(另一个类似的杂技团 10 月份在那里表演过),而彼时内心彷徨不定、无法写作的卡夫卡却无法做到这一点。

1909年11月17日,《波希米亚日报》报道了布拉格杂耍剧院的新节目,这轮巡演刚刚开始:“首先出场的是拥有惊人敏捷性的日本杂技团‘光冈’。在8米高的梯子上,他们像猫一样灵活,其中一个人在整个演出过程中始终在梯子顶端保持平衡,与死亡无畏地共舞。”

同一天的《布拉格日报》也特别强调了剧院新节目中这个小团体的表演:“在其余特色表演中,首先要提到日本梯子杂耍表演团‘光冈’,他们中的一个人用脚平衡着几米高的梯子,另一个人爬到梯顶最高一格,在顶棚的帷幔之间进行了极其危险的绝妙表演。”

值得注意的是,这场表演(继奥利克的“日本主义”美学之后)再次让日本成了卡夫卡心目中一座艺术上的“符号帝国”(罗兰·巴特语),其中图像超越了文字。更确切地说,写作的失败被图像填补,并将这种失败通过意象表现出来—— 不只是文学上的意象,还包括图画。在这一过程中,卡夫卡赋予了绘画一种优先的美学功能:

我的状态不是不幸,但也不是幸运,不是冷漠,不是虚弱, 不是疲惫,不是别的兴趣——那么究竟是什么呢?我对它的无从知晓,大概跟我无法写作有关。我相信不用知道其根源所在, 我就能理解这种无能之感。就是说,所有这些突然发生在我身上的事情都不是从根本上渐渐生根发芽的,而是半途将我裹挟其中的。那么,不妨去试着抓住它们,试着抓住一棵草,在这棵草刚刚开始从茎秆半腰中生长时,死死将它抓住。

有些人大概能这么做,比如日本的杂技演员,他们可以在一架梯子上攀爬,这梯子不是架在地上,而是由一个半躺在地上的人用脚掌托住,顶端不靠在墙上,而是伸向空中。

我不会这一套,再说我也没有那双支撑我梯子的脚掌。这不是事情的全部,这样的问题也不足以让我提笔写作。但每一天至少应该有一行句子对准我,就像如今他们用望远镜对准彗星一样。一旦我出现在那行句子前,在它的引诱之下现身, 例如去年圣诞节那样,我走得太远,以至于无法控制自己, 我就像在梯子的最高一级上保持着平衡,而这梯子是稳稳地放在地上、倚靠在墙上的。

然而,那是什么样的地?什么样的墙?不过梯子没有倒下,我的双脚坚定地把它踩在地上, 我的双脚坚定地把它抵在墙上。

1909年底/1910年初开始写作的第一本日记中,这个关于“重新写作”的例子表明,即使是在这样的情况下——即使写作会占上风,绘画也保留了其诗学和认识论上的特殊功能。

尽管如此,关于卡夫卡作品中绘画和写作的关系,还是不能用某种单一、普适的理论来归纳总结。相反,每个“文本—图像组合”都必须被单独考虑。

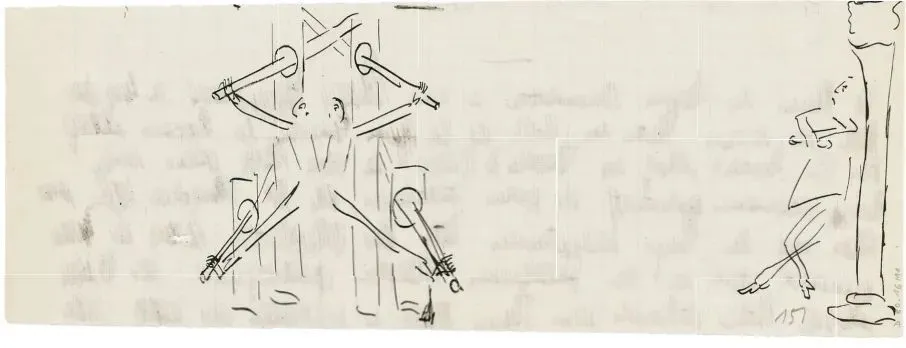

这可以通过第二个例子来说明:卡夫卡1920年10月29日写给密伦娜·耶森斯卡(婚后姓波拉克)的信。在信中,卡夫卡也插入了一幅画,并附有一段评论,虽然评论显得有点急切地在画之前出现。尽管文字描述极其详尽,这幅画也并不是仅仅附加在后的图像式说明;卡夫卡赋予了它比文字描述更多的附加美学价值:

为了让你看看我的“工作”,我附上一幅画。这是四根柱子, 中间两根柱子上面穿过的木棍是用来捆住“违法者”的双手的, 外面两根柱子上插着的棍子是用来捆脚的。这个人被这样捆 牢后,人们就慢慢地往外扳这几根棍子,直至他从中间断为两截。发明者靠在圆形石柱上,叉着手叉着腿,显得扬扬得意, 好像这一切是前无古人的发明创造似的。可是实际上,他不 过是从卖肉屠夫那儿偷看学来的,屠夫就是用这种方法撑开 内脏已经掏空的猪的躯体,把它挂在店门口的。

弗朗茨·卡夫卡,1920年10月29日给密伦娜·耶森斯卡的信中的画

在卡夫卡 1909 年以后的日记和信件中,那些伴随着写作出现的画,不能被归类为插图意义上的“图画”或画像;相反,即使是出现在文本之中,它们仍明确维护了图像在语义上的优先性。

如果在符号学层面上,我们仍然可以谈论“符号字符”的概念,那么它是埃米尔·奥利克式的——因为卡夫卡将图像大力简化抽象为素描、笔画和线条,使其区别于其他绘画作品,这不仅适用于他伴随文字出现的画作,也适用于他的其他画作。奥利克所说的日本绘画艺术特征,对卡夫卡的画作来说也是最基本的元素:“极简风格”,“用寥寥几笔”作画,“对‘笔画’…… 和 ‘线条’的敏感”。

在此基础上,“写作和绘画”的“亲缘关系”可以通过“写作和绘画共用的工具”——“画笔”得到进一步加强。

卡夫卡的绘画也可以在这个非常具体的意义上被理解为“书画式的”:它们绝非自然主义的,不是“填画”,不是精雕细琢的描述性的画,不是“画作”。相反,它们只由几条用铅笔或墨水笔画出的弧线构成,它们不展示和表达, 只是暗示。因此,它们在美学上更接近于图形艺术而非绘画。

如果卡夫卡(也许仍是在奥利克的影响下)在安东·霍卢普的画中观察到了一种 “时而像木版画,时而更像蚀刻画”的“构图”特点,那么这也可以说是他自己绘画的特点。也只有在这个意义上,我们才能谈论布罗德所说的“绘画才能和叙事才能的相似之处”,因为这两种艺术媒介在卡夫卡的作品里被统一在同一种美学当中:图像不是拟态的和解释性的(无论何种形式),而是通过影射、移情和抽象,触及艺术作品更广阔的开放性和未 完成性。归结为一句话,听上去自相矛盾又确实如此:卡夫卡的绘画是无意象的图像。

本文节选自

《卡夫卡的卡夫卡》

作者:[奥]弗朗茨·卡夫卡 / [瑞士]安德烈亚斯·基尔彻 / [美]朱迪斯·巴特勒 / [瑞士]帕维尔·施密特

译者: 曾艳兵 / 曾意

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 不曾了解的另一个卡夫卡

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网