联系上北京大学考古文博学院副教授秦岭时,她正在北京开往郑州的火车上。原定的火车延误了,她与学生临时改签了另一班次。这一趟路程的目的地是湖南岳阳,中途要在郑州换乘一次。“要带两个博士生去‘工地’看一下。”在考古界,考古挖掘现场被戏称为“工地”。

除了考古学家的身份,秦岭也是大型纪录片《何以中国》的学术总制片人。本周五,这部由纪录片摄制组及考古团队一起完成的呕心沥血之作,将迎来最后一集《天下》。从起初的纪录片创意、学术框架的确定,到联络各地考古所、组织拍摄,都有秦岭的身影。

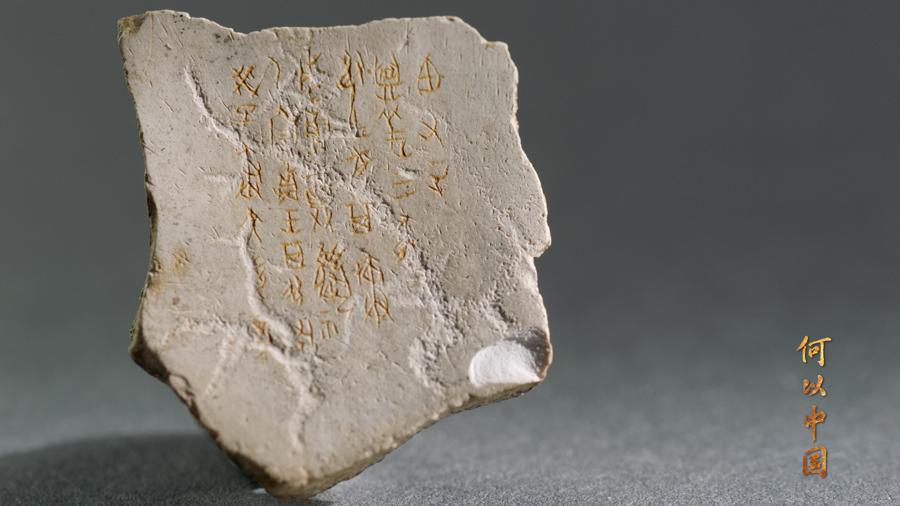

剧照

“北京大学一直在做‘公众考古’,它更多讲的是赋权,意在让公众进入、共同研究。”回顾与纪录片团队长达三年多的合作,秦岭觉得,这是一次很接近“公众考古”理念的实践,“我很有信心地跟所有同事、考古团队说,这个纪录片团队,有了一种用他们的方式去解释过去的能力。考古团队和纪录片团队的合作,是‘1+1>2’的。”

用纪录片致敬百年考古学史

1921年,瑞典地质学家安特生和中国学者发掘仰韶村,标志着中国现代考古学的诞生。时间走到2020年,整个中国考古学界都在为即将到来的中国考古百年做准备,在这个特殊的节点上,秦岭与《何以中国》总导演干超机缘巧合下聊了起来,两人都是上海市向明中学的校友。一个用纪录片致敬百年考古学史的想法就此萌发。

“纪录片《何以中国》的英文名是‘China before China’,这个名字曾经被用过。”秦岭告诉记者,中国社会科学院考古研究所所长陈星灿曾与瑞典东方古物博物馆合作推出以中国史前彩陶为中心的展览,即被命名为“中国之前的中国”,以此驳斥“中国文明西来说”这桩公案,“‘何以中国’的探问,也很契合在此时机对中国考古学的梳理。”

剧照

纪录片分《秦汉》《摇篮》《星斗》《古国》《择中》《殷商》《家国》《天下》8集,从迈向一体化的秦汉王朝讲起,进而溯源至旧、新石器时代之交,见证中华大地的先民走向农业定居,组成家庭和社会,建立早期信仰与文化审美,开始五湖四海间的交流,形成区域古国和早期文明,开启夏商周的王朝时代,直至秦汉建立统一多民族国家的伟大历程。

剧照

剧照

在形成目前的叙事结构之前,秦岭写过很多个版本的大纲,对于如何诠释“何以中国”这个命题,也有多种不同的尝试。“原本想过写成主题式,探讨有哪些文明基因、文化基因造就‘中国’。比如农业的特点、季风气候影响下的蜀黍稻作;或者一些科学史上的节点,比如陶器的发明要先于农业;又如地中海式文明通过贸易,有一个很大的交流网络来维系文明,而我们是藏礼于器,用特殊的资源、技术来维系社会权力和组织系统。这都是中国社会的特点。”她表示,甚至还想过做成很多季,探讨“何谓中国”“何所为中国”,或者“外部视角看中国”,“最终调整成现在的样子,整体工作量远远超过我们的想象。”

看到陶罐背后的人与社会

这部纪录片的拍摄,从头到尾没有考古学家的访谈画面,但背后处处是考古学家的痕迹。“考古的素材是最重要的底本,它是背后支撑纪录片的主线,站在观众预期的角度,在哪个拍摄阶段需要哪些材料,工作团队花了很长时间。”秦岭记得,仅在大纲编纂阶段,就聚集了许多北京大学毕业的博士、青年学者,“大家开了一次又一次会”。

纪录片剧照

一开始,考古团队和纪录片团队之间存在很大的隔阂。“那时候经常像讲课一样,我一讲一个小时,讲到最后我都急了,我已经看到陶器背后的人和社会了,怎么你们看到的还是罐子?”

考古学强调“透物见人”,指的是透过某件出土文物、器具,看到背后的社会和当时所处时代的人的生活环境。“考古专业的人觉得,文物自己会说话,你看到文物,就能看到背后的人。但摄制组起初很懵、觉得很难,我们意识到,这件事没有想象中简单。”秦岭说。干超就曾回忆,那一次授课,秦岭连着讲了两个小时新石器时代的陶器,自己“压根没听懂”。

剧照

如何“透物见人”,用视觉化的方式,看到物质文明背后的文化表征,用文物串联起时代,成为《何以中国》这部纪录片需要解决的首要问题。在秦岭看来,考古学家的视角中,文物的意义并不是摆在博物馆展柜中,作为个体来供人参观、欣赏。“重要的是物之间的联系,它被谁使用、如何使用。”

纪录片剧照

在日复一日的磨合中,纪录片团队和考古团队有了默契。最终呈现在观众面前的《何以中国》,并非孤立地去拍摄文物,而是通过组合拍摄及影视再现的方式,将文物还原到最初的使用场景中。比如第六集《殷商》,影视再现了商王武丁沐浴的画面,这一场景对整体叙事帮助并不大,复原青铜器的使用方式却很花心血。摄制组的目的是让观众看到一个可行的场景,看不同的青铜器如何被使用。

秦岭印象最深刻的是在安徽含山凌家滩遗址的那场拍摄。“这是距今5000多年前的高等级墓葬,是长江下游第一个用玉的高峰,其中的07M23号墓随葬玉石器多达300余件。”她记得,与其他纪录片不同,《何以中国》通过繁复的工作,按照原样复原了玉石器出土时的状况。“我们和考古学家吴卫红、张小雷把这些玉石器从库房里重新提取出来,核对当年的发掘记录、照片、编号,怀着敬畏的心态,一件件复原。”无论是原本悬挂于墓主脖颈上的玉璜组佩,还是穿戴于两臂上的10件玉镯;抑或是腰腹部穿挂着的那套造型如龟壳互扣、内置玉签的特殊礼器;都让今天的观众得以想象出数千年前这场葬仪的隆重。

剧照

“复原的过程,对考古学家也是一个复盘的过程。考古学家是信使,是帮助你解码的人。通过我们的观察、记录、分析、复原,才能把过去带到今天来。”秦岭说,《何以中国》所展现的并不是博物馆里陈列的文物之美,而是以考古学家的视角,透过文物看见背后的历史,以及解读“中国”之文明如何在万年文化史中逐步型塑。

纪录片拍摄也“反哺”考古

《何以中国》的拍摄,几乎得到全国所有考古单位的帮助。有一组数据,制片人、导演以及每一位主创都耳熟能详。纪录片共拍摄全国考古遗址、博物馆等点位230余个,足迹遍布全国绝大多数省、自治区、直辖市,跋涉超过4万公里。其中,每一个遗址的阐释,每一件文物表达的方式,以及其中用到的镜头、故事都不一样。

以第七集《家国》为例,摄制组的足迹到达碾子坡遗址、周原遗址、丰镐遗址、琉璃河遗址、曲村—天马遗址等众多西周时期重要遗址。其中周原遗址出土了一辆驷马驱驾的青铜轮牙马车,马匹及车辆装饰有大量镶嵌绿松石的青铜饰件,车厢外围装饰有薄壁青铜兽面、玉器、绿松石饰件,华美异常。后期特效组在周原遗址考古队杨磊老师指导下,将车上的每一个零部件、局部材质等,都对照着考古资料建模,并在三维软件中雕刻纹饰。这样一辆马车的CG制作,在片中呈现不过5秒,却要耗去数字设计师团队数周的制作时间。

纪录片剧照

秦岭感慨,参与此次纪录片的拍摄,某种程度上“反哺”了考古工作者。“视觉化过程中我们发现,考古学家原来的细节是不够的。比如周天子祭祀时,牛羊等祭牲该如何摆放?先放什么?头朝向哪个方位?在某个场景里穿什么衣服?人是坐着还是跪着?啬夫弘用什么样的刀来削竹简?这些都需要考古学支撑。反过来,纪录片也给我们提出了很多专业的问题。”

在秦岭看来,考古学的目标是复原古代社会。“我慢慢体会到,《何以中国》用影视化再现社会情境,进入5000年前、2000年前的历史场景,也是一个集成式体现考古学复原古代社会的成果。”

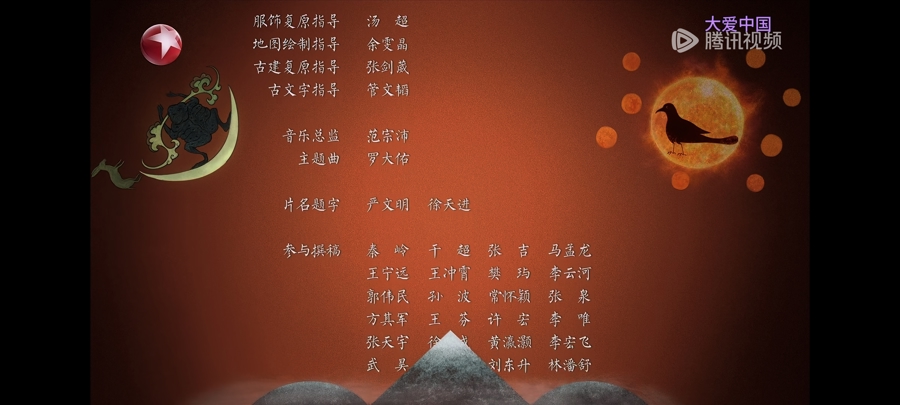

采访接近尾声,她给记者发来一串长长的名单。服饰复原指导汤超、地图绘制指导余雯晶,都来自社科院考古所;古建复原指导张剑葳、古文字指导管文韬,都来自北京大学考古文博学院。撰稿组的名单含金量也很高,“比如王宁远写良渚,孙波写大汶口文化、龙山文化,郭伟民写鸡叫城、石家河,许宏写二里头,他们都是遗址所在地的考古队队长或省所所长。”

纪录片片尾的考古学家名单

“参与我们项目的人,姓名一共有12000字,我们每一集的稿子是9000字,姓名一共核对了三天,24页纸,名单当中有很多考古老师、博物馆老师,哪怕是拿钥匙去开锁的老师,名单上都有。”干超说。

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 《何以中国》用影视化再现社会情境,进入5000年前、2000年前的历史场景

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网