2月18日,上海外国语大学世界艺术史研究所青年学者薛江博士又将奔赴埃及,对刚刚发现的埃及古代城市遗址进行前期调研。

在这一年多时间,这已经是他第七次前往埃及。此前,在上海博物馆爆火出圈的文明大展——“金字塔之巅:古埃及文明大展”,就是由上外世界艺术史研究所学者团队参与策展,而上海外国语大学世界艺术史研究所特聘教授颜海英、青年学者薛江博士正是主要策展人。

中埃萨卡拉项目考古队。

中埃萨卡拉项目考古队。

【考古遗址现场的中国人】

作为有史以来全球最大规模、亚洲最高等级的古埃及文物出境展,“金字塔之巅:古埃及文明大展”汇集了492组788件古埃及文明不同时期珍贵文物入展,其中超过95%以上的文物为首次来到亚洲。

更值得一提的是此次展览中有400余件最新出土的古埃及文物在世界范围内首次亮相。作为本次展览三个主题之一“萨卡拉的秘密”板块呈现了上外参与的中埃联合萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目的相关成果。

“金字塔之巅·古埃及文明大展”展览现场。

“金字塔之巅·古埃及文明大展”展览现场。

从理论上说,出土文物在完成整理报告移交之前是不能进行展出的。但这批最新的考古发现,由埃及政府开先例地运送到上海。

非比寻常的信任从何而来?离不开中埃之间长期多项密切考古合作——尤其是近年来,由上外世界艺术史研究所朱青生所长带领的研究团队先后赴埃及实地调研考察,并与埃及最高文物委员会共同签署协议确立多个合作长期研究项目。

其中,就包括中埃萨卡拉新出土文物调查与研究项目,主要是对萨卡拉遗址出土的上千具人形木乃伊棺椁进行数字化扫描、保护、整理、研究和发表。未来,将建成多模态数据库,实现全球共享并计划,并首次以中文、英文、阿拉伯文三种语言向全世界发布考古成果。

绿脸棺。

绿脸棺。

“埃及的永恒沉睡之地‘萨卡拉’,临近沙漠,最高气温通常在40多摄氏度,而在挖掘打开的墓室里,则高达60、70摄氏度。即使一天只工作4个小时,也很容易中暑;不仅如此,轻轻一吹或者用筛子一扫,几千年积累的尘埃便弥漫开来……”考古现场工作领队、薛江博士向记者描述了中埃联合考古队挖掘现场的场景。“绳索吱吱呀呀,我们立在轱辘车筐中,被慢慢朝十几米深的竖井墓放下……在迷蒙的尘雾中,身旁是一层层堆叠起来的十几具棺木,我一眼瞧见了那具异常精美、无比完整的‘绿脸棺’。”

“上外是中国第一家在埃及遗址现场做考古的高校。”项目发起人上海外国语大学世界艺术史研究所所长朱青生教授认为,中国高校用全新的图像理论、数据库观念和微痕扫描等一系列图像技术进行方法结合,进入埃及考古遗址现场,开展原始材料搜集整理工作,是中国自主开展世界艺术史研究创新的新举措。

阿蒙神头像。阿蒙起初是底比斯的地方神,其名字含义为“隐藏”或“不可见”。从中王国时期开始,他的地位迅速上升。到了新王国时期,阿蒙成为整个国家的至高神,甚至被称为“众神之王”。

阿蒙神头像。阿蒙起初是底比斯的地方神,其名字含义为“隐藏”或“不可见”。从中王国时期开始,他的地位迅速上升。到了新王国时期,阿蒙成为整个国家的至高神,甚至被称为“众神之王”。

【把“万神殿”盘查个底朝天】

在埃及堆积如山的出土文物里挑“宝贝”,是一件幸福又奢侈的事。为了向观众揭秘古埃及文明面貌,颜海英和薛江前前后后跑了五六趟埃及,很大一部分工作就是泡在各个博物馆的库房里,在已发现的文物中,通过和埃及方面的沟通,为展览排摸出一条完整的历史时序陈列。

上博此次展品,来源于多个埃及重要博物馆的库房,那里仿佛像仓储式超市,所有同类的文物都归类陈列,数十万件文物静候学者研究。凭着长年积累的图像记忆与研究成果,颜海英和薛江通过脑海中事先打好的策展腹稿,按图索骥,但同时也以开放心态寻找既能获批调用,又兼具特色的展品。

中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目团队在工作现场。薛江摄

中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目团队在工作现场。薛江摄

薛江个子高,就负责巡览高处,寻找有新意的展品,目无所遗;颜老师资历深,就负责条分缕析地把历史性、经典性展品一一挑出来比选。他们把库房叫作“万神殿”,开玩笑地说,简直恨不得趁这个进入文物宝库的机会,把“万神殿”的库藏“扒拉个底朝天”,把所有的图像、实物都当面看一看,过一过博物学者的“眼瘾”。

时间久了,原本负责介绍并监督所挑选文物的埃及管理人员,也开始渐渐适应这两个代表着“中国效率”的专家工作节奏。陪同他们挑选的埃及当地工作人员,一开始还跟着他们在不同库房里来回奔走,后来实在走不动了,便放任他们“自选”,待选定后再介入。有时干脆就让他们留在办公室,在电脑上自行继续查找资料。

中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目团队在工作现场。薛江摄

中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目团队在工作现场。薛江摄

“他们用的是很老旧的电脑,所有文物信息都在里面,只有用编号才能调取,我天天看他们操作,就学会了。通过这种系统性爬梳,我们在里面发掘了好多宝贝。还有些他们摆在不显眼的角落里、来不及整理,已经落满灰尘,但其实极具代表性和研究意义的文物,这次也被我们梳理出来了。”阿蒙涅姆赫特三世,哈特谢普苏特女王,拉美西斯二世,戴着假胡须的无名法老……在上博“法老的国度”展厅里,好几尊精美而独特的国王雕像都是这么被发现的。

被拉美西斯二世挪用的神像。

被拉美西斯二世挪用的神像。

【数字化,让文物永存】

随着时光流逝,物质性的文物终将会有所改变;而数字化三维全息记录,是目前人类对这些宝藏永久留存的最好手段。

薛江博士介绍,由5名中国队员和6名埃及队员组成的一期项目组,选取了萨卡拉距离巴斯泰特神庙(即“猫神庙”)最近的两座竖井墓(编号为64号、65号)中发现的300具人形彩绘木棺,择其精美者,进行了首批数字化采集工作,为后续展开大规模数字化采集保护与研究基础,收集经验。

萨卡拉北区巴斯泰特神庙遗址区。薛江摄

萨卡拉北区巴斯泰特神庙遗址区。薛江摄

“当我们看到300具人形彩绘木棺时,很激动。”说实话,这些木棺在地底下埋藏了上千年,不仅有上千年的灰尘在上面,有的木棺甚至被压坏了,光是打开木棺这一步就不容易。通常来说,一个木棺完成数字化保存,就至少需要花2天时间。

这一数字化团队面临着新挑战——这里的棺材不是边缘为直线的立方体,它是人形木棺,有很多曲面。“这就需要360度立体式扫描。”薛江补充说,侧面、顶面、底面……古埃及人在凡是能绘制的地方都描绘上了图案。

中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目团队在工作现场。薛江摄

中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目团队在工作现场。薛江摄

这些图像既有文字的部分,也有图示的内容。对于文字部分,联合考古队白天进行发掘和整理、扫描,晚上就集中时间,对文字内容进行记录、翻译和校对。经过整理发现,这批竖井墓中的棺木,其历史时序跨度竟然超过千年,其中若干发现或将填补全世界在古埃及棺椁研究方面的空白部分。

图像的识别也很花时间。扫描同时,也要同步把图像拍照下来,用图像学结合数字技术进行推导、对比,为之后建立数据集收集基础内容;而漫漶、磨损或看不清楚的地方,有时还要用红外扫描再次进行辨别清楚。

薛江介绍,古埃及木棺的特别之处就是,对色彩系统很讲究。每个棺材图案上的脸部颜色有哪些?分几层涂上去?颜料的成分、制作工艺是怎样的?……这就已不单单是美术考古的问题,还需要科技考古力量的支撑。经和埃及方面沟通,考古队收集工作中零碎掉下来的颜料渣料、棺材材料的碎片和一些使用的布料,带回国内,为之后通过实验和数据分析,来丰富埃及学的棺椁类型学研究做准备。

工作人员对木乃伊棺椁进行开棺准备。

工作人员对木乃伊棺椁进行开棺准备。

“埃及的文物宝藏实在太多了。”薛江告诉记者,为了让这一宝贵的世界文明历史尽早地呈现出来,团队目前采取“现场采集一部分,回来研究一部分,编辑著录一部分”的接力研究方式;即使在过年期间,团队也没怎么休息,图像解读、铭文翻译、涂色工艺识别……大伙忙得不可开交,也忙得不亦乐乎。

【今年将出第一册】

“这次去埃及,不仅有萨卡拉的老项目,还包括埃及国家考古队最新发现了阿蒙荷泰普三世的都城遗址。”薛江兴奋地告诉记者,以往埃及发现的更多是墓葬、神庙,当前,有关居住区域和城市的研究则是全球埃及学研究的一个新方向。

新王国时期的伊西斯和国王头像双面浮雕板(正面)。

新王国时期的伊西斯和国王头像双面浮雕板(正面)。

哈瓦斯博士听说上外团队将运用《汉画总录》的研究成果并再次进行技术创新,便邀请中方学者作为合作方,一起加入埃及国家考古队,一起做一个面向世界文明与艺术研究图像库的重要组成部分——《埃及总录》,将古代文明及其承载的智慧,以图像数据库和数字知识标注等多模态形式呈现出来。

据悉,未来《埃及总录》将按照《汉画总录》已有成果的方法论及其创新,以多语种一册一册分阶段出版,预计今年将推出《埃及总录》第一册,并将建设图像数据库。

黄金瓦赛赫项圈,第12王朝(公元前1985—1773年),长34厘米,纵22.5厘米。

黄金瓦赛赫项圈,第12王朝(公元前1985—1773年),长34厘米,纵22.5厘米。

此外,在埃及卢克索地区,薛江团队还有一个联合文物修复项目——修复卡拉克神庙里两个国王巨型雕像。

卡纳克神庙是古埃及迄今为止留下的,规模最为宏大,研究意义最为深远的建筑群,也是世界各个大国体现文物研究综合实力的“竞技场”。根据文献记载,卡纳克神庙的两座巨型雕像一个高20多米,一个高30多米,但由于历史原因,很多地方都碎成了很多碎片。

“雕像修复,首先要进行数字化保存,最终修旧如旧,呈现最原始的样貌。”薛江说,这将是一个显性的标志项目,因为按照惯例,哪个国家修复成功,埃及人就会在雕像旁树立‘什么国家什么机构进行了修复’的碑文,这是一个国家文物修复实力的体现。

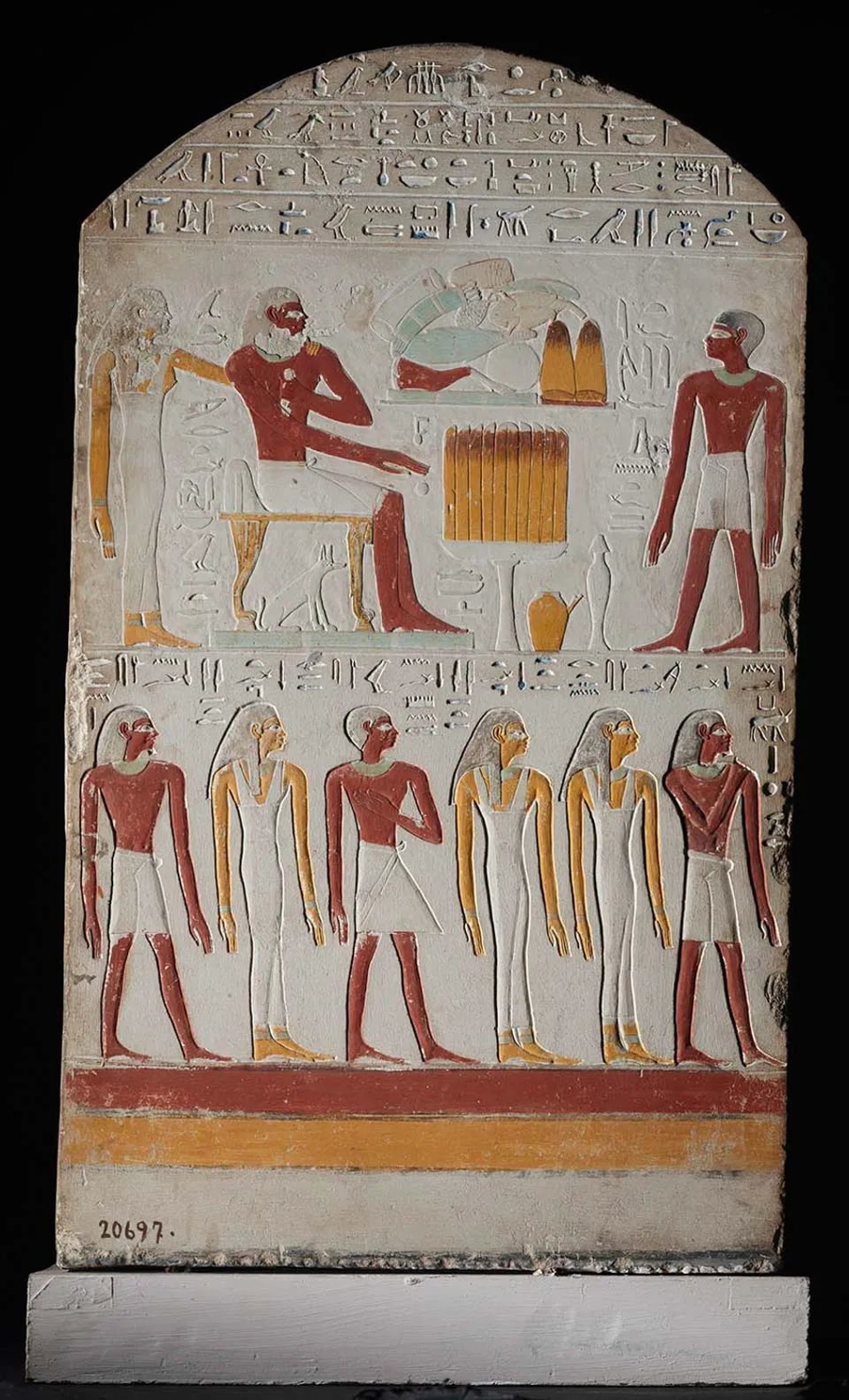

门图荷太普石灰岩拱顶彩绘碑,第12王朝(公元前1985—1773年)。

门图荷太普石灰岩拱顶彩绘碑,第12王朝(公元前1985—1773年)。

【吸引国际力量,成为全球文化中心】

“从考古到展览、再到数字化保护与呈现,这个过程为全世界呈现了一个可持续的知识发现、普及与创造的生态链。”在颜海英教授眼中,此次埃及展大热有着更深层的意义。

目前,上外成立了埃及学研究中心,吸引了全球各路专家。这是一支真正国际化的团队,队员包括权威的世界棺椁学教授、来自波兰华沙大学尼维斯基教授,埃及国家博物馆馆长阿里教授,牛津大学拜恩斯教授等。未来,这一项目还将接受来自中外的研究生申请,有望通过中埃联合培养和国内外机构共同协作,以“国际化”“数智化”特色,使上海成为埃及学项目研究的新兴基地。

首席策展人颜海英教授。

首席策展人颜海英教授。

“我们的计划不止停留在埃及。”上外世界艺术史研究所副所长廖文其介绍,面向丝绸之路文明研究(包括古印度研究)、西方文明探源研究(包含古希腊研究)等也已开始了学术上的准备,并率先开辟计算机艺术史领域,以朱青生教授领导的《汉画总录》研究20多年来所累积的方法论和研究方式,依托上外的语言优势开展新一代数据库(图料库)建设研究,致力于构建全球开放且共建的世界文明研究数据库。

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 爆火出圈的埃及展背后,有一支神秘的中埃联合考古队

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网