这里所说“瓜果”,非是如今水果店里的那类瓜果,而是家作物,只是我们孩提时代把它们“当成”了“瓜果”。我从记忆中把它们摄录下来,依成熟的大约时间先后,编排于后。

罗汉豆

罗汉豆,也叫胡豆、蚕豆,是从西域传来的品种。它的根茎上长有根瘤菌,能够自行吸收氮肥,收割了还能肥地,所以生产队种植很多。同时它又是最不占土地的,冬天时在田塍边用削尖的木棍钻一个孔,放进豆子,春天就可以长成一长溜茂盛的豆丛了。

罗汉豆

孟春时分,豆子长到两尺来高,就开花了。那花是粉色的,带着黑眼,很像是一只只蝴蝶。之后麦子尚未成熟,豆荚却已长得很饱满了。青青的,鼓鼓的,比大拇指还粗,很匀称,皮很脆,剥开后,豆板已经成形,一荚里有两个或三个豆子,放进嘴里,满满的清香。大了,老了之后,豆荚长成一头大一头小,像“老虎板子”的那样。

小学生们放了学,走过路过,不动声色地顺手摘走一荚,单手两指一掐,剥开取出豆板,扔到嘴里。更淘气的孩子,躺在罗汉豆地里,摘下,剥吃,满地狼藉。这时的嫩豆板最是好吃,等长老了,就会有生腥味。但这样吃也最是浪费,如果被大人看到了,就会挨骂甚至挨揍。

豆子长成熟了,肉厚实了,可以煮来吃,吃时吐掉皮,也可以连皮吃。若是加上茴香、八角、盐煮过,阴干,就做成了茴香豆,就是孔乙己“多乎哉不多也”的那种。

再之后,豆子老了,收下,晒干,收藏。吃的时候,先泡在水中,待泡软后,再剥去皮。这泡软的豆板可单炒,可油炸,是喝黄酒的极好配菜,也可加其他肉蔬炒成菜。

在孩子们的记忆中,这罗汉豆主要是作为“坚果”享用的。把晒干的老豆子在镬内炒焦炒熟,外焦内熟。炒成后的豆板异常坚硬,最是考验牙齿。孩子们牙口好,嘎嘣嘎嘣的,十分得劲。牙齿不够好的,就在嘴里多含一会,让口水泡软了豆板,于是香气与滋味并至。据说现在的孩子牙不太好,便是从小没有经受咬硬豆板这类锻炼的缘故。

还有一种做法,是先将豆子泡水发芽,待其破开豆皮萌出芽角时,再晒干炒熟,就不是那么硬了,而且有了回甘。

不过,这罗汉豆不能多吃,因为肚子里容易胀气。有童谣说:

罗汉豆两块板,

放屁像敲册板。

男孩子调皮,故意走到人前,一步一响;女孩子矜持,就只好少吃这豆子了。

【回音壁】

李舜华(广州大学):几乎可以想见男孩子们还故意跑到女孩子面前去边跑边放。看过您那些文章,所有的谣谚让文章生动不少。童谣是魂。地道的乡土文学。

我在想,如果我写的话,我可能会习惯性地偏于抒情。其实不如你这样的文笔,生动活泼,很有生活气息。

吴存存(杭大同学):我最爱吃这罗汉豆。我们温州有两种吃法,似与贵乡不同。

一是胡豆芽,将此豆泡水中,刚冒出约两毫米的嫩芽时,上笼蒸至熟烂,极美味。温州过去有小贩腰间系一竹篮,沿街叫卖“胡豆芽”,大人小孩都很爱吃。因此类小贩腰间的竹篮远看状似孕妇,因此小孩也经常调皮地喊孕妇“卖胡豆芽”。所谓胡豆芽,其实吃的是带小芽的豆子,并非吃那豆芽。

二是兰花豆,用热油炸带皮的干罗汉豆至松脆,皮四裂状似兰花瓣,好像是我小时候最常见的下酒菜,有时大人分给小孩几颗,我们视若珍肴。

吴朝骞(杭大同学):温州豌豆和蚕豆叫法和主流叫法正好翻个过。炒罗汉豆是小时候吃得最多,也最喜爱的零食,我们那叫豌豆子,一分钱可买十多颗,精吃细吃可以享受一天。可惜我牙齿不好,吃这个不小心就会崩牙,后来就戒吃了。有趣的是我一位领导,年龄大我十多岁,出生于永嘉县的山坳坳,牙齿嘎嘎嘣,特别喜欢炒罗汉豆。每次出差,他一定带上数斤罗汉豆,一路坐车一路吃,真把我羡慕得什么似的。

董春晓(杭大同学):记得小学的时候,经常在学校边田埂上罗汉豆刚刚结出豆荚,里面罗汉豆还非常嫩的时候,傍晚捉迷藏碰到水灵灵的豆荚忍不住就去采,罗汉豆嚼起来很清甜的感觉。

黄仕忠:@尚建 你下乡时吃过嫩豆吗?真的很好吃耶。

尚建(杭大同学):没吃过,还不知道可以生吃的。

黄仕忠:太可惜了。贫农老大妈可能舍不得让你吃嫩的。只是豆板偏老时,就会有生腥味。就像吃嫩玉米,嫩得可以打汁时,味极佳,只是不顶饱。

尚建:当时插队,那边很少种蚕豆,有的人家只是自留地点种一点。明年蚕豆季节时,我也挑嫩的来吃吃看。

沈澜(杭大同学):是不是我们所说的倭豆?以前我们老家有非常松脆的盐炒倭豆,每年都会有亲戚送来,还有油炸豆瓣。上个星期我看到附近华人开的小店有,还买了一罐。

金红(杭大同学):源源不断,轻松自在。一边为同学做“公益”文,一边作“自留地”文。大能量。这样下去,总有一天,会有人向你要老家的米酒配罗汉豆的。

高列过(华南农大):黄老师所记之事,活灵活现,情趣盎然,让我不由得也想起清贫的儿时岁月。罗汉豆,我的家乡称之为胡豆,鲜少种植。母亲回甘肃探亲,往往会带些炒胡豆回来。这炒胡豆又脆又硬,贪嘴多吃几颗,牙齿要酸软好几天。番薯,我的家乡称之为“红芋”,往往要挖一口干井储藏。井口狭窄,井壁光滑,仅可容一人上下,加之大人渲染井下容易昏迷(实则是井下通风太差,一氧化碳中毒),兄弟姐妹遂断了偷摸之念,只能眼巴巴等着大人隔个十天半月的,从井下拿一笼上来,或蒸,或在灶火旁煨,热腾腾的甜香,对饥肠辘辘的少年而言,实在是人间至味。至于六谷——玉米,是家乡的主要粮食作物,从种到收到吃,酸甜苦辣,别有几番滋味,应该向黄老师学习,专文记之。

沈金浩(深圳大学):非常细腻传神。我小时候不要吃生蚕豆,但曾与小伙伴放学后经常去“烧野火豆”,采生产队田埂上的豆,到一个湖边大堤向阳避风的一面,挖一个小坑,把豆放在一个特别大的蚌壳里,加一点水,用干草、硬柴(树枝)煮熟,玩与吃结合,很有兴趣、乐趣。玉米,盛泽人叫“九粟”,不仅吃玉米棒,其秸秆有些有甘蔗味,也是小孩子的留意对象。

陈艳林(南昌大学):读完老师的描述,感觉很神奇,我也见过这种豆子,花是紫粉色,很漂亮,我们就叫蚕豆。原来它的吃法这么多,生吃,没试过。

小学时邻居家的奶奶炒了一袋给我们,可能是我嘴馋吃多了,上吐下泻,从此有了心理阴影,再不敢吃了。

结尾说豆子吃多了胀气,《活着》里面苦根就是被豆子胀死了。看来孩子还是少吃为好。

刘蕊(上海大学):西安也管这个豆子叫蚕豆或胡豆,没听过叫罗汉豆。也没见过绿色的豆子,都是褐色的。也可能我视野短浅,不太去菜市场的缘故。

张若琪(中山大学):这些名字都好好玩!这种豆子小时候也吃过。读起来就像看汪曾祺的散文,又好读又开心!

庄清华(集美大学):想起我小时候,田埂上也都种着豆子。最喜欢傍晚时拿个搪瓷牙杯,去捡豆子。大人收过豆荚,总有些被晒到炸裂而跳到埕边的豆子。那时,夏日太阳的余威尚未散去,听着豆子落杯弹跳的声音,实在是太惬意太满足了!

任珂旻(中山大学):罗汉豆从种植、生长、被吃、变老、晒干、收藏再到被吃的过程,好似人的一生,最后也都变成一股气散去。

我家很少吃豆子,吃得最多的是绿豆,大多是把它与小米一起煮成粥,基本每天都会煮。

张益嘉(学生):瓜果这篇,大半夜看饿了……仿佛已经闻到了香味,尤其罗汉豆。曾在鲁迅的《社戏》中读到并留下了深刻印象,我们老家并不太做豆吃,只有红豆稀饭会熬煮些,但像茴香豆、炒豆、炸豆基本没吃过,下次去浙江一定要尝尝当地的。

章丹晨(伦敦大学):自己印象中的罗汉豆,真的就是煮熟了的样子,从没有了解过它是怎么种的,以及它背后有这些天真烂漫的回忆。感觉城市里长大的童年缺失了不少。

夏心言(四川师大):蚕豆、玉米、红薯干,太勾人回忆了!不知为什么,我小时候也是被这几种零嘴环绕,那些撑肚子的小吃,也就成为我怀恋的东西,这就是家的味道吧!

潘璐(国家图书馆):感觉您的文章都是由一个具体的物展开来讲相关的生活场景,细节的描述特别多,让人读来也觉得很有滋味。

——————————

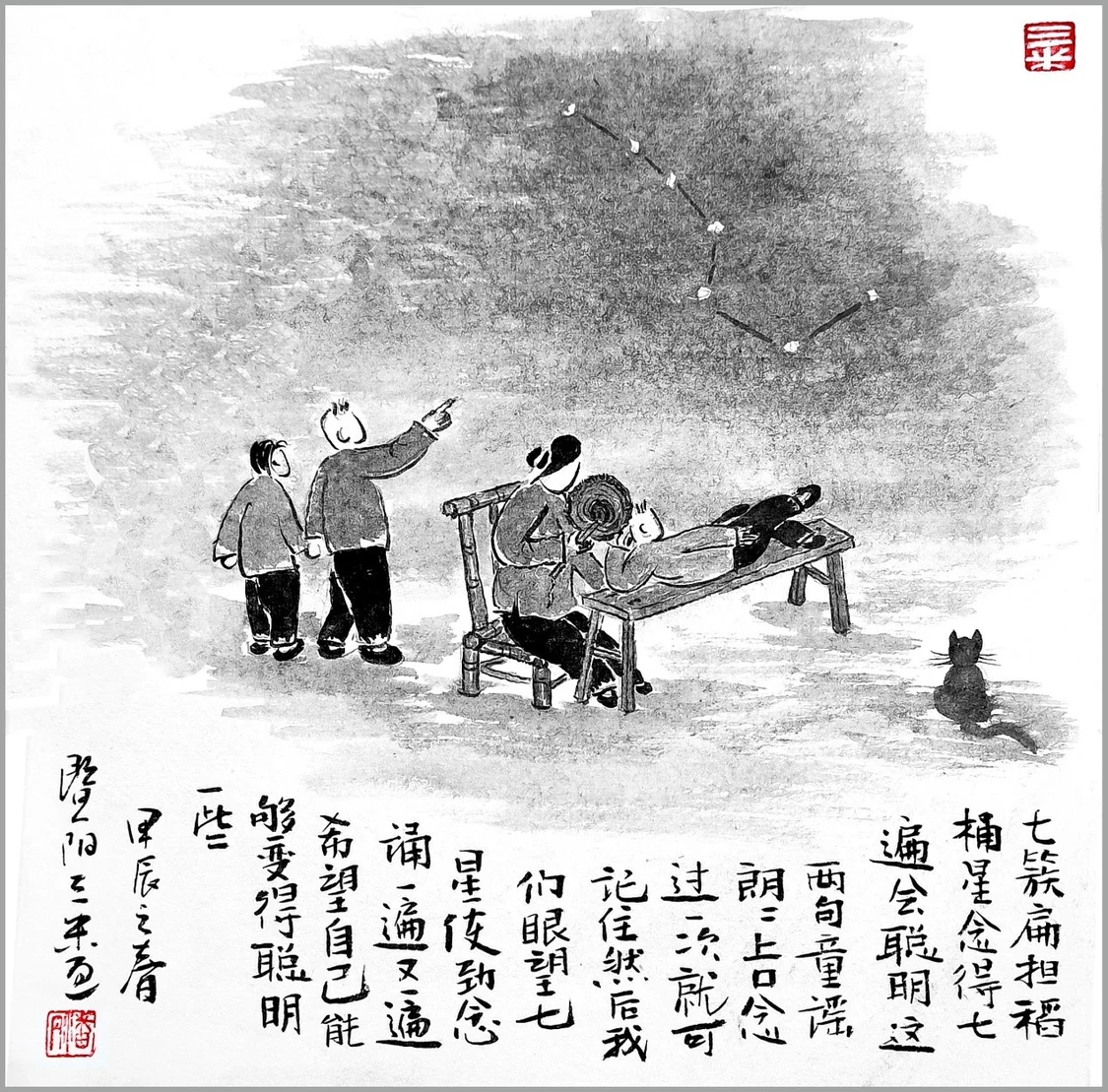

七簇扁担桶稻星

夏日夜晚,天晴气爽,繁星满穹,仿佛伸手可摘。我们在道地(晒场)里乘凉,母亲教我念过两句童谣,道是:

七簇扁担稻桶星,

念得七遍会聪明。

稻桶星,其实就是北斗四星。古人称之为“斗”,用另外三星做“杓柄”,制成一个长柄大勺,仙人用它来舀酒浆。只是想象一下,已令人豪情万丈。

乡下人观看天象,是把它与自己的生活和生产联系起来的,将这北斗星的“斗”,看成是一只脱谷粒用的稻桶;那杓柄,则是挑谷子的扁担。想象这是仙人的农具,耕种于宇宙深处。

这两句童谣,朗朗上口,念过一次,就可记住。然后我们眼望七星,使劲念诵,一遍又一遍,希望自己能够变得聪明一些。

插图:潘丹

每一次的念诵,都在心中引出一分神秘的感觉。因为仰望星空,无边无际,不知那星空的尽头,又是怎样的宇宙。又仿佛灵魂升上太空,置身于浩渺之中,周围都是旋转的星云,辽远无涯。

年近七旬的骆建平兄说:“儿时,夏天的夜晚,我们仰天躺在板凳上乘凉,看星星。奶奶总是一边给我们扇扇,一边就念这两句,直至我们睡去。现在想起,真温馨。”

后来我在胡兰成的《今生今世》里,读到他小时候在嵊县乡村时念诵过这两句,才恍然明白:原来这是辽远年代传下来的儿歌,诸暨有,嵊县也有。

【回音壁】

金红(杭大同学):这则又是纯净、自然、天然,情与意如此完美结合。

王芊(中山大学):好浪漫的散文诗啊!

尚建(杭大同学):这两句童谣,用绍兴话念特别押韵。

吴存存(杭大同学):神往!我们温州似乎没听过,但在城里长大,相信我们错过了很多传统文化。

刘蕊(上海大学):小时候和外婆外公同住,夏日里在院子乘凉,外公会指着夜空里的排成勺子状的北斗七星,教我辨认。直至现在,我大约认识的也就北斗星和启明星吧。可惜都市里的夜空,已难看到群星璀璨。

曾庆兰(中山大学):读到《七簇扁担桶稻星》,想起上小学时的一次看星经历。那次家里房子小修,便把沙发抬到门口马路边上。吃过晚饭,躺在沙发上玩耍,一抬头,看见繁星满天,夜空深邃,无尽高远,幼小的心灵也被这宇空的浩瀚所震撼,久久难以回神,至今难以忘怀。可我问妈妈,他们都不记得有这件事了。于是我也有些恍惚:这是不是一场梦,我的灵魂儿飞上了天空。

李慧(广西大学):我都忘记当年躺在凉板上看星星,外婆与我们摇扇,念什么了。现在夜晚灯火通明,儿时仰望星空,反倒成为珍贵的经验。

陈艳林(南昌大学):“稻桶星”用农具耕器指代星宿,感觉很接地气,还有“犁星”之类,很有想象力。可惜我们那边没有这样的童谣唱。不过我们跳皮筋时也唱歌谣,从茉莉花唱到台湾解放,不知是谁教的。

章丹晨(伦敦大学):在他人著作里遇到儿时念过的童谣,这种不同时空的回响确实很珍贵,这就是读书的乐趣吧。

蒋思婷(中山大学):能感受到小时候对遥远深幽的太空的想象,充满着好奇感与探索欲。

——————————

向日葵

小时候,姐姐给我说过一个谜语:

青竹杆,

挑铜盆。

开黄花,

结鱼鳞。

谜底是向日葵,村里家家户户都要种的。那葵花籽儿,是逢年过节招待客人时最好佐品。农家心中,皇上过的好日子,便是冬天时坐在向阳的地方,日头孔晡晡,葵花籽剥剥。

村人通常把向日葵种在自留地的边角上。它最喜欢阳光,极为强悍,能把根部周围的肥力全都吸光。

青青的杆子,可长到一丈多高,手臂般粗,皮上带着些凸刺,顶上结出一个盘子,铜面盆般大小。

盘子周边像是绣了一圈黄色花瓣,籽儿深藏,籽顶上长着黑色的蕊,惹得许多蜜蜂在此驻守,不停地采摘花粉,直到把每条腿都变成肥硕的金黄色。

它的盘子正面会随太阳而转动,一直面向太阳,由此而得名。等花瓣萎缩成枯叶,黄花转为黑朵,便到了收获季节。

砍下盘子,捋去黑朵,把籽儿挖下,肥壮的籽儿几有一寸长。嗑瓜子时响而脆,肉极饱满,咀嚼有劲。

那杆子则别有妙用。放在水中沤一段时间,表皮朽蚀,留下白色的骨杆,取出晒干,易燃而明亮,是做火把的好材料。那时走夜路,照黄鳝,照田鸡,都是用它来照亮的。

【回音壁】

赵国瑛(中学校友):三、四年级时,曾用向日葵杆做红缨枪杆,学校组织去野行。

黄仕忠:我也做过。还用六谷杆插树枝,做成步枪、机关枪,趴在二楼窗口,想象是在碉堡里狙击。男孩子最喜欢的游戏。

李越深(杭大同学):我下乡在内蒙古,农场也出产葵花籽,那时以粮为纲,只在地的边角种一些葵花。到了葵花灌浆后期,葵花籽又嫩又甜,经常成为我们的美食。

那时正值小麦收割,出工干活路过葵花地,就顺手用镰刀砍几个葵花,挖葵花籽吃。现在当地人基本上不种粮了,大面积种葵花。

2009年夏天我们曾组织回连队,看到整片整片的葵花,好壮观啊!——可是很奇怪,那里的葵花不跟着太阳转。

李舜华(广州大学):难为描写得如此细致。我家住县委时,曾围起一处院子,极小,沿院墙有一排向日葵,我祖母种的,为收葵花籽,留着过年用。

母亲说,祖母好种菜,我好种花,祖孙俩一直在抢地盘。其实,我是乱种,遇着什么就是什么,只要有绿色就好。祖母不喜欢我种的美人蕉,说是引蛇,说桑树太高,坠虫,却甚是喜欢我种的栀子,每当花开时,她都会剪了斜簪在发髻上。

矮墙上,总是年年爬满了木耳菜,不需自己种,都是风吹来的籽,木耳结籽,成熟后也是黑紫黑紫的,像浆果,一挤便是紫红色的汁。

对的,还有凤仙花,可以染指甲。我最喜欢那个对镜簪花、对了院中百花教我绣花、教我染指甲的祖母。我有时也抹指甲上,淡红,不过自然是不持久的。

——————————

六谷蔀

古人说到丰收,叫做“五谷丰登”。这玉米是从番邦引进的,位居第六,所以我们诸暨乡下叫做“六谷”,结出的棒子就叫做“六谷蔀”。

六谷通常是与番薯套种的。五月五,种六谷;六月六,插番薯。七八月里斩六谷,薯藤满地绿油油。单种的玉米则要晚一些,待到杆枯叶白,便已经是霜降时分。

六谷产量不低,自留地所种,可以代替一段时间的稻米。老六谷磨成粉,可作六谷糊,若是加入老南瓜,甜甜的糊羹,很受孩子们的喜爱。

要是做成六谷饼,就难吃了,味道就是北方的“窝窝头”。

那年头里山人的生活艰难,连玉米糊也是掺了许多杂物的,所以78年夏天我跟随父亲去吉竹坑买树时,那家七岁的小女孩为能吃上“秃六谷糊”(纯玉米糊)而欢欣雀跃。

孩子们最爱的是嫩六谷蔀,就是现在菜市场常见带壳的嫩玉米,最好吃。其实只能讨个好味,不顶饥,家里通常留一两垄供孩子们尝尝鲜,煮的时候并不多。那时的品种一般,玉米棒上长得断断续续的,留着空缺,称之为“癞头六谷”。

当缨子从嫩白色、嫩黄色慢慢变成棕红色,又接近深褐色或棕黑色时,就可以掰嫩玉米煮来吃了。掰取后,其杆青中带棕,用勾刀斫下,取其下半部二尺左右,削去叶片,叫做“六谷梗(音ɡuɑnɡ)”,这便是我们的“青皮甘蔗”了。用嘴从根部咬开,用力一撕,扯下一长条皮,三下两个,用力咬断咀嚼,有丝丝甜味浸出。到杆梢头则内中呈絮状而无汁了。回想孩提时啃的样子,大约与熊猫吃竹子差不多。

老玉米可以煨来吃。我们偶尔也把六谷蔀放到火熜里,借柴火灰煨成焦裂,味道甚佳。

最期待的是“弹六谷大王”(爆玉米),爆过的颗粒膨胀起来,变得胖乎乎的,所以叫“六谷胖”。冬天下雨时,有“六谷大王佬”到村里来“弹”。通常是五分钱一次。如果加了“糖精”,就要一角钱。

最刺激的是爆开那一刹那,又想掩耳朵又不想掩,那“砰”的一声,从黑麻袋冒出了青烟,总觉得像是变戏法,小小的玉米,膨胀了好几倍,甜甜的,脆脆的,我大把大把地往嘴里塞,好像这是世界上凭空多出来的食物。

那时可“弹”的东西还有很多,还有年糕片,黄豆,大米,等等。

我那时候想:要是所有粮食都能这么“弹”一下,一下子胀出几倍,那么,我们就每天都能吃饱肚子了吧?

【回音壁】

吴存存(杭大同学):写得真好。特别佩服吾兄生动的文笔,读起来趣味盎然。

尚建(杭大同学):有趣味。六谷梗我也吃过的。

黄仕忠:嘴唇没弄破?不小心时,经常发生。不过对我们来说,这些痛算什么。

尚建:很有可能,但没记忆了,只记住蛮甜的。

许贺龙(杭大同学):六谷蔀在我老家东阳有两种叫法,在北乡叫六谷蔀,在南乡叫妖萝蔀。那时农民们可舍不得吃嫩妖萝蔀,只有在统一收获时,才把不成熟的挑出来,分给各家各户当主食。

而此时一般都在霜降后,被霜打过的妖萝失去了鲜嫩的甜味,蔫蔫的很不好吃,但为了糊口还是皱着眉把它吃下去。每年的妖萝收获季,都会给我们留下这无奈的记忆。

沈澜(杭大同学):这些场景大都经历过,番薯糖我们叫番薯糕片,我也跟着我姨妈做过。爆玉米我们叫六谷胖,还有冬米胖(爆大米)。我觉得最好吃的是爆年糕片,过年时才有。

黄仕忠:年糕,那是最高级的,炸得像朵蘑菇云。此外还有米胖,黄豆胖。

郦卓均(杭大学弟):以六谷胖、米胖、年糕胖这“三胖”为多。右手拿个升箩,左手汗涔涔紧握几个硬币,排队等候,既兴奋、又焦急。

金红(杭大同学):实在是写出那时的情景、那时的味道了。这样的文字,在这大暑天读起来,感觉清风徐来、沁人心脾。

我们金华地也称玉米为“六谷”。感觉北方独特的地方语言被记录下来的比较多,江浙的失传较多。

吴朝骞(杭大同学):玉米,温州话叫剥落粟,或叫粟麦,没有叫玉米的。爆玉米叫“泡爬”,爆米花叫炒米花!

张玲燕(杭大同学):台州话最美丽,叫“珍珠米”。“蔀”也是量词,我们管一根玉米叫“一篰珍珠米”。

郑尚宪(厦门大学):玉米,仙游叫“番黍”。玉蜀黍是比较通行的称呼,“番黍”的称呼我觉得很合适:番邦传来的“黍”,跟番邦传来的“薯”命名原则相同。最典型的是“番茄”。

李越深(杭大同学):我小时候,杭州人也叫六谷蔀,现在不叫了,只是用杭州口音叫玉米。乡音仍在,词汇变了,可见语言变迁多厉害。

小时候,经常盼望走街串巷的爆米花者来家门口,附近每个墙门都有孩子拿着大米或年糕或玉米粒走出去,人多了甚至还要排队。

成品我们叫米胖、年糕胖、六谷胖。那人手摇机器不停地转,当胖到位了就停下来,把袋子套在机器上,一边猛踩机器,一边大吼一声“响喽”,紧接着就是一声巨响。当“响喽”声起来,孩子们不约而同地捂上耳朵,害怕这声巨响,同时心中窃喜:哇,这几天有零食吃了。

玉米秆子,我在下乡时吃过,有点甜味。

我们连队种玉米,但不记得收过玉米,应该是机器收割。和玉米有关的农活,印象深刻的是在场院里搓玉米粒。这是个轻活,基本上由女战士干,一边干活一边聊天,女孩子们嘻嘻哈哈的。连队有个女卫生员,有时也一起干,她每次来都讲故事,口才极佳。

李慧(广西大学):真实、有趣。啃过玉米梗,没有甘蔗味道好。爆玉米是我童年最美好的记忆。那“呯”的一声,虽然震耳,让人害怕,响过后,香喷喷的玉米花,哗啦啦倒在盆里,暖暖的捧在手上,大口大口地吃,满满的幸福。直到今天,我也经常给孩子用铁锅爆玉米(现在有专门爆玉米的原料)。玉米花与欢乐童年当是标配吧!

李万营(安徽师大):看得口水直流,思绪万千。我小时候也吃嫩玉米,掐一下流汁水的那种也可生吃,鲜甜可口。没结玉米的发育不良的玉米秆,也是我们的最爱,撅断了当甘蔗吃。红薯将长成的时候,我们也会从地垄侧面挖洞偷吃红薯,红薯秧还完整地在地上。对付花生也是这样,拔出一整墩花生,揪掉长成的花生,再把秧子栽到土里。

吴敏(东京友人):真会写,连瓜果都写得那么生动形象,还浮想联翩,把“浪里白条”、大熊猫吃竹子都请入文中了。

炸豆板、爆玉米花、爆年糕片等,这也是我儿时常吃的东西。还有一种名叫“灰汁团”的点心,去乡下时,外婆常会做给我吃。四明山区还有一种叫“国国翁”(拟声)的形似的野果,长满山野,随手摘来吃,甜中带酸,口味很好。

边读大作,边忆起往事,真想再重拾昔日的童趣。

刘娟(湖南工商大学):哈哈,爆玉米,确实是又想吃又怕那一声巨响,所以就远远躲着,捂着耳朵等,等巨响过后再一窝蜂跑过去。真是美好的童年时光呀!

潘璐(国家图书馆):看着很有意思。“大约与熊猫吃竹子差不多”,一下子就有了画面感。爆米花一段也写得很有童趣。

李舜华(广州大学):我们城里也有人家在院子里种玉米和向日葵。有一次去县政府大院同学家,发现院子里一畦一畦地种的都是玉米。但记忆里市场上卖玉米似乎不多。或者他们家因是喜爱,便自种了。

郑广宣(杭大同学):据说周总理陪外宾下去参观,看到爆米花机,外宾问这是什么?周回答是“粮食扩大机”。于是外宾想谈谈此机的贸易。也是乡下所传的笑话。

彭波(杭大学弟):我也经历过。物资匮乏的年代,也有现在体会不到的乐趣。

廖智敏(中山大学):好有童趣的文章。番薯藤就是红薯叶吗?我在北京时吃得最多的绿叶菜就是红薯叶(地瓜尖)和空心菜,因为北京绿叶菜品种太少了,可能也有贵的别的菜,但贵的吃不起。

说到爆米花,真的很神奇。膨胀了又甜又酥脆,感觉比玉米耐吃。想起本科时去美国交换的时候,大家一起看电影,点了桶爆米花,竟然是咸的。后来听说美国的爆米花好像都是咸的,倒是没求证过。

庄清华(集美大学):“弹六谷”太好玩了!我们老家有爆米花,黑乎乎的机器,守在旁边,既紧张又激动!

林杰祥(中山大学):关于六谷蔀的故事真是非常有趣,特别是最后一段,妙思非凡。

在广东,玉米比较少磨成粉做成六谷糊,主要是整个蒸煮,或者切段煲汤,城里人喜欢切成粒来炒饭,真是老少皆宜。

小时候看到人家用一个烤黑的圆锅做爆米花,总是有一圈小孩在围观,等待着“花开”的砰响。还把大米拿去弹,做的时候加点糖,脆甜口感,入口即化,也是一道美食。

任珂旻(中山大学):最近在家老吃玉米,妈妈说买来的没玉米味,我问她什么是玉米味,她说就是香喷喷的味道。我分辨不出,只知它是老还是嫩。现在种类很多,不知道那种彩色玉米爆开是不是还是彩色的。

小学时在街上看过爆玉米,那个炉子连同操作炉子的人都被熏得很黑,我会绕开,怕那机器突然炸裂。现在看了老师的描述,又对那机器产生了不一样的看法,甚至有了崇敬之情。

蒋思婷(中山大学):才知玉米秆也是能吃的。爆玉米倒是常吃,小时候听到“呯”的声音,可是要闻声而去的,几块钱可以买好多爆米花。

李凌云(中山大学):希望所有粮食能像爆米花一样膨胀的愿望,好朴实动人!

南方买到的玉米,大多是甜玉米,或叫水果玉米,口感爽脆多汁。但作为东北人,我自小喜欢的是糯玉米,口感扎实敦厚,可惜很久没有吃到了。北方的夏天,街上卖烤玉米,路过时总被炭火焦熏的玉米香吸引。

原来玉米还有这么多的故事。我在城里长大,连地里长着的都没见过,就更不知何时种、怎样种的了。

陈艳林(南昌大学):“六谷蔀”牵扯出不少童年记忆,尤其结尾处俏皮可爱。这是来自孩子的天真想象,也反映了那个时代的贫困。癞头六谷还是现在大家爱吃的,但是六谷梗一般人享受不到了,甚至还讶于还能作食物,不过想到熊猫吃竹子的情态就很可爱了。

张若琪(中山大学):六谷这个名字好有趣呀!最近回我父亲老家住,有一天去邻村取快递,路过一片一片的农田,早玉米已长得很高。时不时就有人送来家里几个,让我们煮着吃。有一位大大(伯母)总是送,我母亲说:“他们家的玉米怕不是要被摘光了。”

我依稀仿佛记得,很小的时候,有一次跟母亲到地里帮忙收玉米,母亲拿了一根玉米秆,逗我说是甘蔗。看了老师这篇,才知道原来我没有记错呀!

——————————

选自黄仕忠所著随笔集《钱家山下》,广西师范大学出版社即出。

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 黄仕忠︱山乡物语(三):瓜果物语

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网