自1899年甲骨文被发现,迄今已有不重复的单字近4000个,其中被解读的约1160个,有待破译的还有两千多个。

有学者曾说“释出一字,好比发现一颗新的行星”,可见破译古文字的重要性和难度。

正因为难,中国文字博物馆两度发出“悬赏令”,对破译出的甲骨文单字奖励10万元不等。1月11日,复旦大学出土文献与古文字研究中心的陈剑教授和谢明文副研究员分获一、二等奖。加上之前获10万元奖励第一人的蒋玉斌研究员,该中心成为目前“揭榜”最多的科研机构。

“行过千山万水,眼前豁然开朗。这一刻,你就是这个字在今世的知音。”复旦大学出土文献与古文字研究中心主任刘钊如此形容。

破译的灵感从何而来?他们的日常是怎样的?解放日报·上观新闻记者走近这群破译甲骨文的人。

【找寻某个字的“前世今生”】

西汉留存的一枚竹简上,有这样的记载:“陈剑为前行”,里面正好有“陈剑”二字。当然,此处的“陈”相当于今天的“阵”,原文是“六月为圆阵,剑为前行”。

陈剑很喜欢“陈剑为前行”这句话,某种意义上这也是他多年来和古文字打交道的写照。

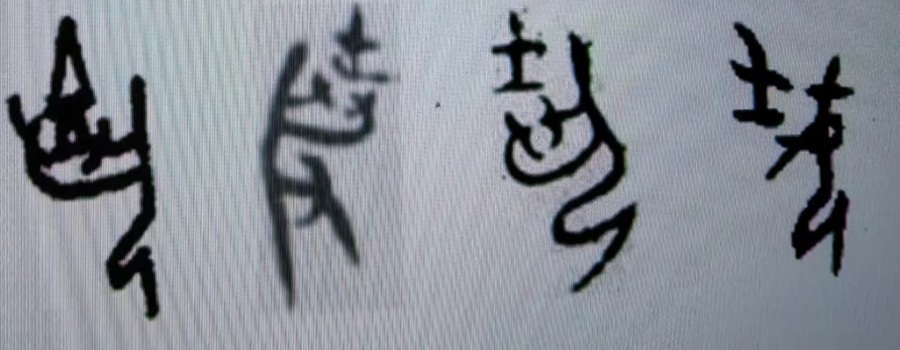

这一次,他破译的是殷墟甲骨文中以前完全不认识的两个字形(如下),

其实就是(徹)字古体(如下)的另一种写法。

从已知推导未知,这是破译甲骨文的基础逻辑。

东汉许慎《说文解字·攴部》中记载:

徹,通也。

𢖉,古文徹。

再来看

这是用“(吃完了)手指弯曲(代表用力)撤去食器鬲”的意象表示“徹(撤)”。

则分别对应“(祭祀结束后)手指弯曲徹去祭祀用的贝或血”,是从“徹去祭品”角度为“徹”所造的另一个表意字。

此后,

逐渐演变到

“用力的手形”变作“攴”、又添加了代表“行动”的偏旁“彳”,这都是古文字演变中的常见现象。

而“徹去祭品”之“徹”,有传世先秦古书“既祭,令徹”等说法作支撑。

“其实,这并不是我最有成就感的一次破译。”陈剑直言,这次破译虽然解决地比较漂亮,但技术难度不算高。

在古文字圈里,陈剑人称“陈老大”,即在同辈学者中学问拔尖,成为表率,堪当“带头大哥”。他在台湾讲课时,常常有追慕者跨城坐火车前往听课。

“你给我一个字,我能想到很远。”陈剑说,古文字考释就是要找寻某个字的“前世今生”,以及它跟其他字的“恩怨情仇”,“其实就是看你能串联起多少东西来。输入得越多,普遍联系的能力就越强”。

过去在北大攻读博士期间,往往熄灯后,他躺在床上灵感涌现,为不影响舍友,他总是摸黑随手在墙壁上写下关键词,因为都是在黑暗中写就,字形奇怪,唯有他自己辨认得出。

【“我们的风格是不敢懈怠”】

“凡是胆敢入裘锡圭先生门下的,都是‘不怕死’的。我们的风格是‘不敢懈怠’,裘先生年龄这么大了还在拼命干,我们有什么可多说的呢?”陈剑说。

作为引领我国古文字学科发展的大师,复旦大学文科资深教授裘锡圭是近些年考释重要古文字最多的学者,让古文字考释面貌焕然一新。数十年来,他一直埋首故纸堆,如今虽视力极度衰退,但88岁的他仍每天工作两个小时,就算术后卧床,也坚持要听经典古籍。

复旦大学文科资深教授裘锡圭

复旦大学文科资深教授裘锡圭

“假如没有汉字的传承,‘万古如长夜’。”刘钊说,“即使到了今天,考释古文字的过程对我来说依然充满神秘感”。

提及灵感时刻,刘钊说,他在考释出甲骨文“役”字之前琢磨了很长时间,有一次看了一本传染病的书,一下就想通了。商周时代没有“疫”字,是用“役”为“疫”。

蒋玉斌的成名作《释甲骨金文的“蠢”》一文,被学界认定为“近几十年来考释古文字最成功的文章之一”。商王朝时,周边方国林立。在甲骨文中,经常可以看到用在方国名字前的“屯”字,但一直难以解读。蒋玉斌将其释读为蠢动的“蠢”字,“屯夷方”即“动乱的夷方”。当时一些方国兴兵作乱,就被称作“蠢某方”,加以征讨。

“80后”的谢明文,被大家亲切地称为“老谢”。这背后有个故事,早些年裘锡圭住在筒子楼,每次他去公用水房,大家会说老裘时间紧,让老裘先用。谢明文平时勤勉刻苦,总是抓住点滴时间,是学界公认的“劳模”,“老谢时间紧”也就这么叫开了,就连裘先生的妻子也称呼他“老谢”。

这一次,谢明文释读出用手捧着玉器 (圭)的

(圭)的

等字形是“扬”字的另外一种写法。

“圭”字在商末周初可能同时有如下

两种变体,由于前者易与“士”“土”等字相混,最终被淘汰而后者得以保留下来。

上述两个字形是在手捧玉器“圭”这类表意写法的“扬”的基础上分别加上了表示读音的声符“昜”和“丂”(音“昜”)而来。

【选择了一种生活方式】

如今,对于甲骨文的考释来说,可谓越来越难。

“除了一些可能永远找不到答案的人名地名,剩下的都是难啃的‘硬骨头’。”蒋玉斌说。当下,一些新出土的战国竹简较为完整,对于考释甲骨文很有帮助。与甲骨文、金文、竹书文字等古文字打交道,原本就是古文字工作者的日常。

目前全世界古文字研究领域专业队伍约200人,专门从事甲骨文研究的约50人。身处复旦大学这一古文字研究重镇,中心研究人员立志“要站在古文字考释的最前沿”。

从左至右为:谢明文、蒋玉斌、陈剑。赖鑫琳 摄

从左至右为:谢明文、蒋玉斌、陈剑。赖鑫琳 摄

“通吗?”青年研究人员经常通宵读书讨论问题,这是他们对熬通宵的征询。

“裘先生您说的不对!”陈剑在和裘先生讨论问题时,有时会冒出这么一句。

“可能和古文字打交道久了,我们把求真看得特别重要。”陈剑说,学风纯粹是这个学科当时吸引他的一点,“大家写了文章一般会互相传看,知无不言言无不尽,成为切磋时无需强调的遵循”。

数年前,高中正想要报考陈剑的博士生,第一次和他邮件联系,并附了几篇读书笔记。陈剑为此写了一封长长的回信,当时高中正的朋友看过后感慨,一位名教授竟愿意花费这么多时间和一位素不相识的年轻人讨论问题。今年33岁的高中正,现在已经是山东大学教授。

“绝学”不绝。“现在有不少年轻人愿意研究古文字,我们中心现有59位研究生在读,我不担心后学无人。”蒋玉斌说。

在复旦大学出土文献与古文字研究中心官方公众号页面上,有这么一句话:无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。没有潜心钻研的精神,就不会有洞察一切的聪明;没有默默无闻的工作,就不会有显赫卓著的功绩。

选择古文字就是选择了一种生活方式。因为需长年看古文献,为了培养对字形的感觉,他们的手机输入法是繁体字。平常走路、排队,一个古文字能忘我地想半天。

外人眼中的“冷板凳”,于他们而言乐在其中。别人看来的枯燥,他们凭借着对文字的敏感,却深感像破案一样有趣。

“一次小酒微醺,我读着自己过去写的文章,觉得很嗨。”陈剑说这话时,笑了。

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网