改编自同名小说的剧集《繁花》渐入佳境,沪语版在东方卫视开播,有上海观众说,“全家人守着在电视机前看,就连去洗手间也要算好时间。”

已有一段时间没有一部讲沪语的电视剧引起这样的关注了。网友调侃,《繁花》凑齐了影视圈的上海籍演员。“角儿”们的沪语说得是不是正宗?或许,我们要从《繁花》的源头讲起。

《繁花》剧照 胡歌饰阿宝

《繁花》剧照 马伊琍饰玲子

《繁花》剧照 唐嫣饰汪小姐

长篇小说《繁花》有个相当传奇的“出身”:做了30多年文学编辑的金宇澄如同小说界的“潜伏者”,他在一个名叫弄堂网的地方开始连载小说,每天一段更新,不知作者是谁,读者是谁,互动却很有意思。

用金宇澄的话来说,《繁花》是在“无准备中完成的”。2013年,他接受解放日报专访时曾表示,“《繁花》的初稿,至今还挂在网上,开始部分全是漫谈,这实在是沪语写作的练习,一个渐进的过程。之前我接受的一直是普通话叙事,融入本地网站,读者是市民,我也是市民,整个过程与面壁寂寞写作很不一样,大部分的考虑内容,完全是非功利的,即时的,怎么写才好看,才有趣,才不落俗套,直至意识到这是一个长篇,才警惕起来。网友们的激励,让我挤压出时间,5个月写出33万字的小说初稿,写成了《繁花》。 ”

弄堂网的《繁花》后来在国内顶级文学杂志《收获》(长篇专号)2012年秋冬卷发表,被评为中国小说学会“2012年度中国小说排行榜”长篇小说第一名,后由上海文艺出版社出版单行本。

上海文艺出版社出版《繁花》单行本

《繁花》可谓一本“奇书”——

“横空出世”拿下“五个一工程”奖、茅盾文学奖,出版以来重印50余次,每年卖出10万册以上,还成为不同门类文艺作品的源头。舞台剧版、评弹版《繁花》持续热演,王家卫首次执导的电视剧版《繁花》沉潜多年,一露面就引起满城热议。原著作者金宇澄则因为自己小说画插图,重拾了绘画的兴趣。

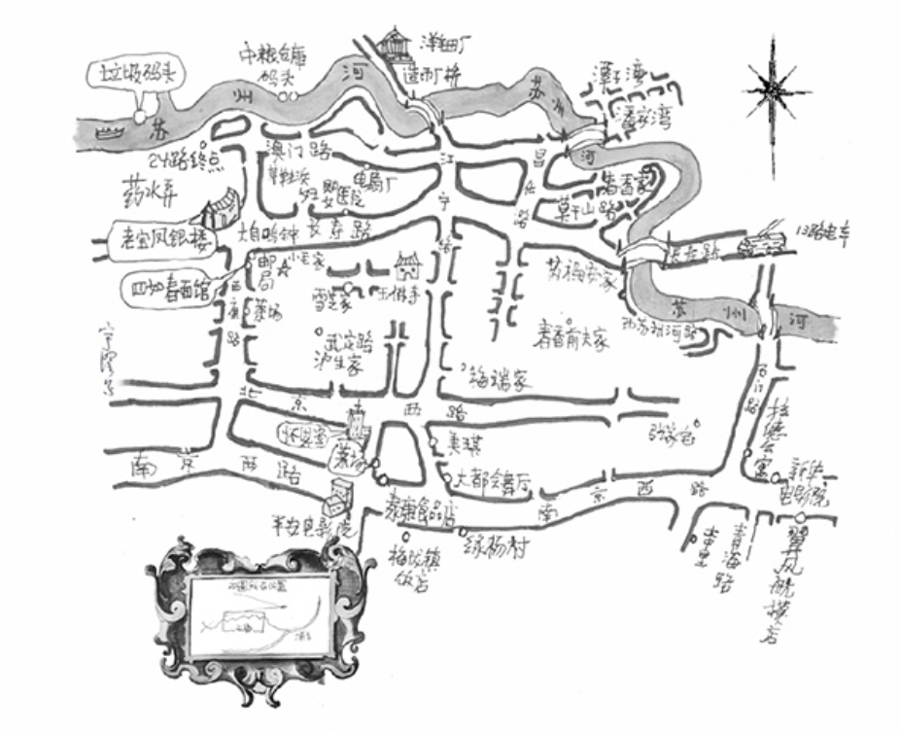

金宇澄为《繁花》手绘地图

繁花——金宇澄绘画展正在东一美术馆展出

金宇澄不是一位高产作家,但在新时期上海小说家中,是不应被忽略的独特的一个。1985年,他的处女作《失去的河流》发表,即被《小说选刊》和《新华文摘》转载,加上次年的《方岛》,连获两届《萌芽》小说奖,加入上海作协首届“青创班”,其间的《风中鸟》又获1987年度《上海文学》奖,但金宇澄并未就此进入人们常说的“创作旺盛期”,下笔反而愈加谨慎。长篇小说《繁花》是他中止小说写作20年后的一部“夺人耳目”之作。

“外界往往以知识分子的立场来比较上海小市民,其实市民特性,天下是一样的,他们的生活有滋有味,保持独特的生态与价值观。上海是大城市,基础深厚,市民性相对较突出。我觉得,文学是一种最好的表现形式。 ”对《繁花》的缘起,金宇澄这样解释。他曾说:“写《繁花》的阶段,我耳边一直有一位苏州口音的上海老先生,一个人慢慢讲,声音不温不火,不高不低,再麻烦的背景名堂,再吵闹的男女对白,先生总是笃定泰山,有哭有笑,有俗有雅,说得源源不断,像是用不着我考虑,我只要听,只要记就可以了,真是特别。”

“普通话形成是人为的,方言是自然生长的语言,可能每天都在变化,非常生动,而文学就是要表现生动。打开书,首先看到的不是故事、内容,就是语言,语言一定要有个性。”金宇澄说,他要追求的是审美的独特性,艺术的排他性,“如果大家都用方言写作,我就用普通话写了。”

《繁花》让金宇澄享受了“母语写作的淋漓快意”,但“方言也需有选择的使用”,他以早年在东北的生活经历,用沪方言思维写作,用非沪语角度梳理,这过程很难,也很有趣。读者说,过去的上海在这部小说中复活了。对此,金宇澄曾表示:“对这座城市有很深的感情,曾经离开它8年,就像‘海归’对故国有不一般的情感,我眼里的上海,永远迷人。《繁花》想恢复城市的记忆,打破某种对于上海市民的流行曲解,让大家看到内里。对我来说,上海人喜欢读,我顶开心了。在语言上,尽量减少方言色彩,让上海以外的读者也能看得懂。理解多一点,隔阂就少一点,这样很好。”

从《繁花》开始,“不响”成为金宇澄的标签。“现在的读者已经改变了”,在金宇澄看来,这一代读者视野开阔,见识丰富,又懂外语,所以,无论是后来写《回望》还是《繁花》,“我都局限在自己最了解的事情上,不发议论,也不评价什么。我一直觉得,作者与读者是很平等的关系,只消把作品拿出来就可以。过去为什么小说要写得那么透?就像评弹要‘说尽、说绝’,因为当时的听众很多都是不识字的,你要帮助他们知道这个故事。如今,当你意识到有各种各样高水平的读者,写作者就会收敛、退缩到自己所掌握的位置,写足自己懂的内容就行,不会多说什么话。”

《繁花》中的方言如何“转译”?2022年出版的日语版《繁花》给出了一种尝试。2018年,小说《繁花》相继输出英文、日文版权,其中,日文版花落早川书房,这是日本出版翻译文学最多的出版社之一,出版了《三体》日语版。

担任《繁花》日文版译者的浦元里花为大阪经济大学中文系教授,在硕士阶段曾研究中国作家萧红的作品《马伯乐》,小说主人公在抗战时期从青岛逃至上海,令她由此对上海这座城市的文化产生了浓厚兴趣。

早川书房对《繁花》的介绍中提及,日译本“用关西话翻译上海话”。浦元里花也曾表示,方言问题是读者和学界最关心的,同时也是翻译《繁花》的最大难点所在。对此,金宇澄的看法是,不必拘泥于方言,希望用流畅的口语翻译,使目标国家的读者易于接受。为了凸显这部小说的特色,浦元里花决意采用关西话呈现上海话的部分。

在日本,说到标准语之外的方言,人们首先会想到关西话。在身为京都人的浦元里花看来,关西话比标准日语更富有起伏,有点像歌曲的旋律,听起来也更让人觉得亲切有趣。日本的对口相声——“漫才”,很多都是用关西话说的,这使得关西话和上海话的感觉有些相似——关西有漫才,上海也有自己的滑稽戏。

接受日本一桥大学言语社会研究科学者贾海涛的访谈时,浦元里花曾回忆,上世纪90年代她初访上海,当时的城市街道、空间,与萧红在《马伯乐》中描绘的样貌已有天壤之别,但她仍然想象自己是依着马伯乐的足迹在游览上海,这种漫步城市的体验与后来阅读《繁花》的感受似乎不谋而合。早在早川书房签下《繁花》日文版出版合约之前,浦元里花就已开始利用业余时间翻译这部作品。她形容,过去自己翻译的小说多是一个主人公、一条主线情节持续不断推进;而《繁花》大不相同,它是一个包罗万象的大熔炉,两条主线齐头并进,登场人物数不胜数。

《繁花》日文版直接采用原书名的“繁花”二字

在日语版译者的理解中,“繁花”意味着林林总总的故事,形形色色的登场人物,让人忍俊不禁、悲喜交加。最后,早川书房发行的《繁花》日文版直接采用了原书名的“繁花”二字。“繁”与“花”二字都属日文汉字中的常用字,但组合起来成为一个词,并不常见。有学者认为,《繁花》日文译本采用原题,显示出译者与出版社对这部作品的信心——作为一个目标语言市场并不熟悉的语汇,为这个语汇赋予意义的任务就交给了小说本身。

王家卫建议观众,带着《繁花》看《繁花》

如今,王家卫执导的电视剧版《繁花》给出了对小说的一种个人解读,用王家卫的话来说,“我的解读只是我的一家之言”。至于《繁花》里的沪语是不是正宗,其实金宇澄老早就讲过了——

“方言是自然生长的语言,可能每天都在变化。”

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网