有多少人中秋假期里去到另一个城市出行,去玩什么不重要,去吃什么却早已排的满满当当?不爱吃的人多半不能理解,如此劳神费力,奔波路远,只为了一口吃的。而对爱吃之人来说,这不是天经地义的事情吗?

比如作家王恺,在《地球上的陌生人》中,收录一篇他遍地寻访,只为找到一份美味的宫保鸡丁的旅程。之所以是宫保鸡丁,是因为它是“中国菜里少有这样放之各地都还有卓越表现的菜肴,这是菜里的角儿”,是“大中华美食的民间英雄”。

本文摘选自《地球上的陌生人》,经出版社授权推送。小标题为编者所拟。

01

一场关于宫保鸡丁的探险

一直惦记着要写篇宫保鸡丁,对这道菜有好感,因为在各地都吃过,还吃过操作非常美妙的,“念念不忘”。中国菜里少有这样放之各地都还有卓越表现的菜肴,这是菜里的角儿,就像全盛时期的梅兰芳,在长沙舞台上表演,完全不习惯京剧唱腔的地方,一样有人扔金灿灿的戒指上台。

大概还是这道菜骨子里的平民精神,不像近年声名鹊起的汕头狮头鹅,还有装腔作势的鱼子酱烤鸭,宫保鸡丁是大中华美食的民间英雄。

我也意识到,到了四川,我品尝宫保鸡丁的记录才有了完成的可能性,一丝微妙的胜利感洋溢出现,几乎每餐都点宫保鸡丁,愉快地吃着那些微辣微甜微麻的鸡肉,但都不够满足,并不完美,在屋顶上的樱园喝着茶的下午,又聊起了宫保鸡丁这道菜。

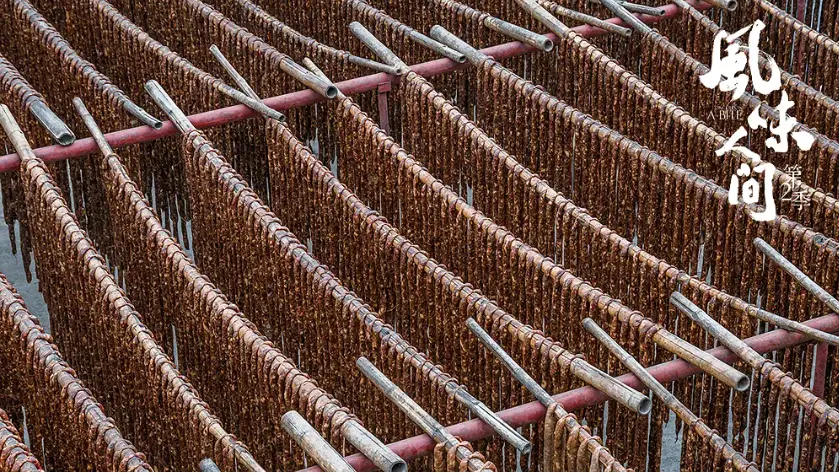

樱园的主人,熊英和熊燕都是有趣的食客,姐妹俩四十多岁的年纪,也是最近几年在四川新认识的朋友,两人先后从机关里辞职出来,熊英先开了“屋顶上的樱园”,以自己手腌的腊肉香肠而闻名,半新不旧的大楼屋顶上,突然悬挂出一道香肠之路。川、渝两地的人们都喜欢熏晒香肠,屋顶也常有熏制之屋,但这么壮观的场景,还是不多见,有种特别“肉”的喜悦感,旁边都是吃喝的人们,看着那么多香肠,不自觉地会露出笑容,也是一种落实到胃的喜悦。

江南的香肠就挂得低矮,基本在老屋前、阳台上,没有蜀地这么大张艳帜。

纪录片 《风味人间 第二季》 (2020)

前两年熊英已经移居到附近的蒲江县明月村,在乡下自己建造的房子里,依旧在屋顶种花、种香草,新的爱好是用嫩松枝和松果酿造自己喜欢的酒,我们在夜晚的大露台上坐着,楼顶,还有楼下,都是盛开的暗蓝色绣球,日本人所谓的紫阳花,在暗夜沉沉中浮现出影子,有种芳姿之感,酒香在口腔里爆炸,暗雅的、悠然的酒,有松节油的味道。

间或吃两口好不容易保留下的去年的香肠,蜀地的乡村生活真是美好,聊起了在成都吃什么,熊英推荐还在城里打拼的妹妹熊燕,说熊燕知道所有好吃的地方,如果吃得不好,恨不得一个中饭要吃两个地方,完全不给请客的人面子。这句话听得很过瘾,一个对食物有脾气的人,不就是一般人想做而不敢做的事情吗?

回到城里的屋顶餐厅上,下午艳阳下,台湾的乌龙茶香袅袅婷婷,隐隐不去,我突然想起了宫保鸡丁这回事,就开口问熊燕,她是个快活的人,正和大家一起享受茶汤,听到我说吃的,小眼睛一眯,严肃起来,说这个是她的专长,不是一件轻易可以对付过去的事情。

过了一会儿,圆脸盘上眼神发亮地说,要好好打听一下。

正在泡茶的石老师也是老成都,中年消瘦的男性,光看外表,实在看不出他也是对食物有热情的人。我和他,以及也在樱园活动的成都小说家何大草合影,三个人里,我胖的呆若木鸡,发给我照片的熊燕说,你不幸地和成都最瘦的两个中年男人合影了。这时候石老师说,他倒是知道一个地方,是成都老字号的后人开的,值得一去,就看约的时间。

接下来的是在四川游荡的日子,临到快离开的这天,石老师消息来了,约好了老字号聚丰园创办者李九如的后人做宫保鸡丁给我们吃,对于我这种永远对食物有热情的人来说,这是件难得的好事,哪怕下午要去往飞机场,还是打算带着行李前往,幸亏行李不多。临去之前看了看大众点评网,这家小店干脆就打了川菜大师李九如的招牌,窄小的街边店,放大了创始者的名字,评价很不好,照片也很糟糕,但是我是一向不相信这些网络民间智慧的,大家说好的未必好,说不好的,说不定还有妙处。

纪录片 《生活常食》 (2024)

只是店面确实狭窄,几乎就是沿街拱出来了,我感觉我购买自意大利的墨绿色的箱子肯定会沾染油渍,内心犹豫了一下。这时候熊燕的微信来了,说她已到了,老板说地道的四川话,想必菜还可以。于是,雄赳赳地拎着箱子去了这家小店,幸亏街面上一字摆开若干张桌子,并不用走进屋子里,里面狭窄到只能放四张小桌,当然知道“英雄不问出处”的道理,有时候越是这种地方,越有好菜肴,我、她,还有石老师兴致勃勃等菜上桌,消瘦的石先生说,这家菜他吃过,确实是有绝活。

街边的桌子倒也是满了,北方口音的保险销售,穿着破旧服装的办公室女文员,周围乡下拥进成都的体力工人,一桌桌倒是满满当当,一看就是四川人民喜欢的伙食系统,至少是“安老暖贫”的。

第一道菜就是宫保鸡丁,期待的主角这么毫不忸怩就出场了,哗啦一声地直接上了舞台,但是一看就扮相不佳,就像满脸油渍麻花的群众演员,而且是演油了的那种。之前至少也吃了七八种宫保鸡丁,看了些资料书籍,耳畔出现了幻想中的老厨师的成都口音:放莴笋丁的宫保鸡丁,肯定不正宗,因为莴笋出水嘛。

这道菜是不能见水迹的,要突出浓稠感,鸡丁要颤颤巍巍的,挑大梁的角色。

油汪汪地呈现在面前的这道菜,上面堆放着鸡丁,莴笋丁,剥了皮的花生米,还有大量的红色的干海椒,这时候老板娘走过来打招呼,才知道,这道菜,即使在成都的这家街边店,也是久不做了,好鸡肉难买,平时最多做的,是宫保肉丁,用猪肉代替鸡肉,今日是我们来,赶紧买了好鸡肉来代替。

老板娘神态大方,像个退休的工会干部,口才辨给的样子,有着某种昔日荣光说不完的那种样态,也是自豪地说着自家的历史,确实老聚丰园是成都数一数二的老餐馆,我看了看民国餐饮的资料,当年聚丰园的酒席是难以预定的。

成都不愧是历史悠久的美食城市,老城区就有若干家榜上有名的民国老餐厅迄今存在,有的搞过地下活动——成了革命圣地,比如“努力餐”,红色的招牌,现在还是晶光锃亮,但大堂极为简陋,按照现在的餐饮定位系统,完全不知道谁会去吃,但当年是地下党员的街头接头点,是真实的革命遗迹,闭门做陈列馆似乎也不合适,于是就依旧开着;比如以卤味著称的“盘飧市”,现在的卤猪头肉、卤兔子腿,都还是需要排队的美味——在盘飧市也吃了顿宫保鸡丁,容后再说;比如河边的“带江草堂”,进入过李劼人描写四川晚清民国市井的小说《死水微澜》,这些餐厅都还活着。

只是聚丰园早已经不见了,老板娘有着小生意人基本的尊严感,说,我们是第四代了,创办人的曾孙,你们也是见证历史,我们家最落魄的时候的历史。她是解释当下自家店面破败——也是事先辩解,把话说出来了,客人也就不好再说什么,严丝合缝的聪明。

又说自己的儿子开了网红面馆,在某处,有着某种强撑面子的状态,但真是有尊严。

一边微笑着应酬,一遍忍不住吃了两口宫保鸡丁,让我惊奇,几乎一下子想表现在脸上,非常难吃,令人费解。照道理来说,这道菜并不难,可是这里几乎所有的角色都荒腔走板,花生米已经疲软,鸡肉倒是直不棱登地硬着,花椒的麻一点不见,宫保鸡丁著名的味型,所需要的糊辣荔枝味,只剩下了咸和辣,荔枝的酸和甜口,也是迟迟不见登场,严重滞留。

有点尴尬地面对着请客的主人,熊燕倒是比我豪爽,直接和石先生说,我要说实话了,石老师面色凝重,知道不会有好话,干脆说,我知道,我知道,平时绝对不是这个味道。我的社交盲点神速出来,干脆闭口不言。

第二道菜是爆双脆,也是难见的川菜,用了鸡胗,和一种白色的脆嫩内脏,后来才知道是兔肚,大厨并不是没有用心,但这道菜也是同样的油和咸,有种令人难堪的味觉系统。突然领悟,大厨凝固在自己的时间里了,他的菜,有一种明显的上世纪八十年代风格,刚刚从物资供应不足的年代出来,到了有油有盐的日子,要不顾一切地添加,强烈的时代感,改革开放之初的那些餐厅,我是没有机会见过,但是想象得出来,鲜花着锦未能形容,还是穷人暴富,有种不知深浅的豪迈。

再上来的爆炒笋片倒是比较清爽,我大口吃这个,熊燕索性不再吃饭,筷子一放,说,要不要去吃另外一家,午餐分成两顿。

实在不敢同意这个决定,再厚脸皮,也要顾及主人和厨师的面子,但是私心又觉得这个建议着实有趣,只能默默看着他们俩,石老师埋头吃饭,最终来了一句:都可以,你们去,我实在是来不及了。他是真有事,下午要去外地,我倒也觉得,要是连石老师也和我们一起走,那简直不能再做人了,残存的社交礼貌还在努力支撑着。

赶紧冲进后厨感谢今天的大师傅,要赶飞机诸如此类的借口,这位第四代厨师相貌堂堂,白发满头,非常干净,想到他在外面跑堂的妻子,才感觉两人真是一对,大厨说宫保鸡丁是北京菜云云我也就含笑不语,不加询问,心里倒也是有几分内疚,何苦为了一个宫保鸡丁这么麻烦人,但转念又一想,大厨也未必在意我们,只会觉得不是知音。

打车离开,有种坏孩子逃学的快乐——明知道不对,可又忍不住。

熊燕和我上了去往岷山饭店的车,那的宫保菜肴据说别具一格,两个人逃学,果然更快乐,至少心虚减少,岷山是那种老派的酒店,整个中餐厅被压缩在了角落里,可能包房多,两人又不至于去包间,快乐地坐下,大杯喝水,还是刚才被油盐闷住了,人的肠胃也像菜,被放进了一个罐子里。

好消息坏消息接踵而至,好消息是,这里的宫保味道非常正宗;坏消息是,已经很久不做鸡丁,只做宫保味道的鳕鱼、鹅肝,还有虾仁,让顾客自己选择,想来想去,还是虾仁吧,另两者估计会油腻,而且说实在的,也没什么道理,都是自己瞎想。

酒店的长廊里弥漫着酒香,似是而非之间,非常让人迷惑,原来是著名的太白酱肉,好,也来一盘。午餐下半场开张,大盘的宫保虾仁上来果然有气势,岷山饭店的虾仁选的海虾仁,明确无疑地从冰箱取出来,绝非现场剥虾制作,这点倒真是遗憾。但这家的宫保味道果然好,先是隐约的糊辣味道,来自四川地区的干海椒和大葱爆炒产生的味觉,然后是暧昧的甜,接下来是酸,醋的层次出来了,然后是模糊的麻,仿佛能看到大厨在后厨挥洒如意的样子,登台亮相,帅。

低头一想,自己是不是还是有点仓促决定了,也许鹅肝会好?

酱肉也好,酒香满口,但是又不抢肉味,肥美的,红白相间,是一个个明艳动人的小花旦,簇拥着上来,被盘在大竹篮里;熊燕神秘地笑着,还等着第三道菜,大花瓶上来的时候我也恍惚了一下,花瓶里竹叶和黄果子相间,原来,这是她最喜欢的糖油果子,刚炸好的果子,串在竹签上,和竹叶一起构成了瓶花,这么繁复,大概也是某种四川人雕琢的聪明,连我都看晃眼了。这时候女领班上来,同样是善言的成都中年妇人,有种麻利劲头,说是自己设计的这道菜,当年学过台湾的花艺。“只是竹子从宾馆花园摘的,不太新鲜”。啊,有来历的摆盘故事,也让我想到了八十年代的精雕细琢的摆盘菜,一时间又恍惚了起来,岷山饭店和街头小餐馆叠加的午餐,实在是不太像日常生活。

两个人的刁钻古怪,为了馋,无所不为。

电影《在京都小住》

和熊燕步行去喝咖啡,两个中年人,步履轻快,她戴了一顶古怪的黑色软帽,我穿着黑色的褶皱外套,两个人如此不将就,如此不给人面子,如此在街头浪荡。啊,原谅我们吧,为了吃到一道好的宫保鸡丁,如此不冠冕的理由。

不过也真实。

有谁去岷山饭店替我吃一吃宫保鹅肝,还是好奇。

02

“我,还是要去四川吃我的宫保鸡丁”

上世纪九十年代初去北京玩,那时候首都的餐馆少,我也还是穷学生,多吃街头小餐馆,吃多了,有了经验:觉得宫保鸡丁是必点菜,京城宫保鸡丁的特点是放大葱粒,大葱本来就甜,适合入菜肴;王世襄用葱心来炸软,做“京葱海米”,是个传说;小饭馆的京葱没那么精挑细拣,只是粗糙切粒儿,被鸡丁、辣椒粒儿,包括酥脆的花生米一陪伴,恍如大秧歌般的热闹——京菜多从鲁菜变化而来,这道菜想来也不例外,应该也是早年鲁菜的遗产,而并非源自川菜。

后来看了些资料,确定了我的想法,传说中宫保鸡丁的创造者,丁宝桢丁宫保大人,也曾去山东为官,甚至有说法,此菜成型于山东,正是山东人民把山东盛产的花生、大葱加进去,让这道菜从传说中的始发地四川风味改良,增色不少,山东人民因此说——困在川贵,就是一道辣子鸡丁。

不能详细讨论,否则就是地域大战,其实这种讨论没什么意义,一道菜的流变,在物流不方便的年代,一定和当地土产有密切关系,北京的这道菜,除了大葱之外,还有加黄瓜丁的,一看就是从酱爆鸡丁变来,但是加了黄瓜丁的基本不好吃,和添加莴笋丁一样,都属于出水配料,但这道菜拒绝水汪汪,加上黄瓜在这道菜里并不清脆,大体作用就是充当减少主料的配菜,简而言之,就是省成本。

可一九九○年代哪里有这些讲究?最喜欢的个人晚餐,就是点一盘宫保鸡丁,叫一份素炒饼,外加粗糙的绿色大瓶的燕京啤酒,往往从鸡丁吃到花生米,最后盘子里只剩下一点辣椒,才开始吃素炒饼,辣椒是一定剩下的,京派的宫保鸡丁多用干辣椒,其实没多少辣味,大概是选材不好,也没法吃。

好在不是像辣子鸡丁里的干辣椒那么多,剩下也没有啥内疚感和怀疑心。辣子鸡丁里的辣椒多到——老觉得这些辣椒还要剩下,会给另外一桌再做一遍。

是一种体力劳动者的晚餐,杯干盘净的,想起来在寺庙里吃饭的往事,那种更有空盘综合征。有年在深圳的寺院里采访百岁老和尚,顿顿都吃山上的素斋,盘子里也剩了些辣椒、花椒,侍者说,要吃掉的,老和尚在一定会骂剩佐料的人。幸亏我们不会在山上的寺院里吃辣子鸡丁。

最近回北京,和朋友约各种吃饭,新开的南法菜小餐厅,藏在三里屯大楼里的日式居酒屋,使馆区的薄底比萨店,都非常中产阶级化。结果有天开会晚了,和朋友累得半死去觅食,突然发现一家老北京肉饼铺子,进门就是混着烟酒味儿的荤腥气息,角落里,几个白发老头在喝酒大嚼,不关门是不会走的,一进去,我就觉得,哦,熟悉的人,躲在这里呢。

京城的餐馆越来越多,我也到了不再顿顿必吃宫保鸡丁的年纪,可是最近两年倒也爱点,尤其是一些普通的餐厅,大概还是这道菜朴实无华,近乎经济连锁酒店,没有选择的时候总不会太糟糕,可以一睡。

这些餐馆,吃客都是最典型的北京市民,没有外地游客,没有吃货自诩的烦人的打卡者,更少见吃播之类,有天突然想吃清真菜了,中午晃去西来顺,没想到大中午人居然满坑满谷,其实天气严寒,外面是北方冬天特有的蓝天,匀净的、干脆的,让人以为可以懒洋洋地散步,其实寒冷入骨,手都不能拿出来。

电影 《白塔之光》 (2023)

屋内热气腾腾,拥挤到需要拼桌的地步。我正好是一个人,随意被塞到二楼进门处的大圆桌上。已经坐了两拨人了,一对中年夫妇模样的人,絮絮叨叨谁做饭,谁洗衣服,这才明白不是夫妻,在密集交流各自家庭里各种生活问题,各种闲言碎语,显然是已退休进入到了瓶颈的生活,在此诉苦。女的披散着卷发,描浓眉,有种中年的迟钝感,男性则是高鼻深目,让人想到他的民族,到最后我也没看出是老同事见面叙旧还是中年男女约会。

另一对是母女,母亲有当过领导的派头,呼叱左右,但现在也就是一桌的空间,只有女儿听她呵斥,他们点的菜甚多,虾球、鸡丝、炒鱼丝、糟熘鱼片、牛肉饺子,还有糖卷果,一大桌,看着都撑,北京的老清真餐馆,都有卷果这道菜,用山药碾碎蒸熟,点缀着红枣,卷成长条切片,应该是非常养生的菜肴,离开了北京,再也吃不到。

圆桌上三足鼎立,我点了宫保鸡丁,它似蜜,外加羊肉汤面片,实在是太多——但旁人点得多就不由自主地跟上了,大约也是食物之间有气场,互相激励;每个人都吃得眉飞色舞,我也不能落后,它家的宫保鸡丁上来就颇为出乎意料,没有花生米不说,也没有多余的黄瓜丁之类,只有辣椒粉,大量地撒在鸡丁之上,很像一场猝不及防的山间的雪,间或夹杂着蒜片,则是落满雪的石头,荒凉的北方山景再现,想不到一道清真的宫保鸡丁都如此地荒山秃顶,追问匆匆走过的服务大姐,大姐非常忙碌,还是耐心地说,我们教门馆子的宫保鸡丁是不一样的。

就算不一样,也没想到这么不一样,吃进去倒还好,酸甜辣适口,可无论如何不是一道宫保鸡丁该有的模样。

这家清真老店的马连良鸭子是蒸熟再炸,有点香酥鸭的意思,当年也是创新菜,那么这个鸡丁也是创新?百年前的创新?与众不同,干吗还要叫这个名字?莫非真的是当年丁宫保诛杀安德海名气太大,以至家家效仿丁家菜?包括不正经的效仿?自己上演内心戏。但味觉体系上,就是这道菜,让人难以忘怀。

北京很多的餐馆自行其是,并没有与时俱进的状态,最荒诞的完全停留在一九九○年代的对付旅行团的模式里,朋友推荐了前门附近的一家老川菜,说是当年很多名人的食堂,郭沫若题匾,“力力餐厅”,进门就吓一跳,完全是给旅行团吃饭的餐厅,也有人在明厨操作,可都需要自己拿着盘子端菜,塑料的橘黄色盘子,有积攒的污垢,看着就觉得不洁净,几乎与高速公路旁的休息站同等水准,还是在前门的缘故。

来了又不便转身就走,我和朋友镇定自若地点了四道菜,跑到楼上找座位,房间里暗沉无人,黑漆漆的,也都是那种廉价的塑料桌椅,只有一个中年男跑堂在靠墙抽烟,勉为其难地说了句随便坐,就再也不搭理。

窗外是破旧的大院落,有金属梯子上下,一个女跑堂在大约要提前下班,在房间里看她静默梳妆,对挂着的小圆镜子精细梳头,也无过多的点缀,也是一个三十年前的场景。突然,听她锐叫一声,你们,下去拿菜。又无旁人,显然是她习惯的嗓音,安静的气氛瞬间就碎了,如水珠入银盘。

小心翼翼从楼下端着菜再上来,这家的宫保鸡丁,居然出乎意料,一本正经。首先是大葱的甜香,接着是鸡丁的柔滑,再是花生米的酥脆,这种地方是不会选用好原料的,但并不妨碍鸡腿肉的入味,不惊喜,但好吃,像肯德基的炸鸡腿,味道是笃定的,约定俗成的,随手可得的满足,是普通人的美味,就像在雨天的泥泞路上,偶遇家干燥暖和的小店,怎么都有的满足感。

当下高档的餐厅,拒做宫保鸡丁的理由就是,没好的原材料。是鸡的品种不够好了?不过也许是推辞,白斩鸡不还是家家户户在做,未必比宫保鸡丁的材料好找。

再写下去,快成了“北京是不是美食荒漠”之类的网文了。其实北京的老餐馆倒是好,这些家常菜一直有供应,峨嵋酒家拿宫保鸡丁做主打,四川饭店的点餐单,前两页就会出现这道菜,朋友喜欢四川饭店,说他家的宫保鸡丁是老式炒法,加了两种酱料,甜面酱和豆瓣酱。其实宫保鸡丁要好吃,到不完全是佐料的缘故,确实是主料得好:鸡要挑选,腿部和胸部各有说法,看厨师的能耐;辅料也要选得好,最基础就是花生米,讲究的厨师,一定是花生米现炸放在一边,皮了,返潮了,是大忌;调料选择也要好,比如醋要带点甜的陈醋,说来说去,简直是老派的私塾先生讲究写文章,一篇文章要好,首先要豹子头,凤凰一样的华丽尾羽,当然中间也要好——是废话,什么菜不都如此。

峨嵋酒家有阵子四处开店,靠宫保鸡丁主打,传说中最古老的总店在西边,是梅兰芳喜欢的餐厅,他家的宫保鸡丁有精品和普通两种,放腰果还是花生米的区别,并不值得推荐这种区隔,但峨嵋餐厅的这道菜能在一片宫保鸡丁的红海中杀出一条路,是选择的鸡腿肉上连皮,更有口腔质感的表现,别看只是一层小小的鸡皮。

疫情严重的时候,门口的服务员连护目镜都戴上,严谨而费力地辨认健康码,一楼倒是没有往常人多,可是基本还是满座。窗外是稀少的行人。一向喜欢的是平安大街的这家,倒像没有变的古老北京,左邻右舍的房子都不高不低。它家的鸡丁是大粒,显然取自鸡腿,在生鸡普遍养殖的时代,腿肉比较紧致,大块的京葱,大粒的花椒,外加大片的干瘪二荆条,这是一道和川菜的宫保鸡丁遥相呼应的菜肴,感觉是进京后的懒散的京官,遥遥地在一个午后,想念了家乡的热烈的菜,于是让家里人准备好了材料下厨,散淡的一杯酒,浓烈的一道菜。

请教了专业人士才知道,京派的宫保鸡丁,和川菜的这道菜的最大区别,还是在炒菜顺序,北京菜从鲁菜来,自带官场气息,这道菜炒的时候,并不是“一锅出”,一个古老的烹饪术语,意思是不是依次放入材料,一锅炒完,不像在四川老家那样烈火烹油,大炒大闹。而是细致菜,鸡丁过油,取出,然后炸花椒粒,炸辣椒油,炸葱段,再放入鸡丁和炸好的花生米,一丝不苟,基本上属于京剧里名角的套路,又联想到梅兰芳,上台唱戏,一板一眼,台风一点不能错。

这道菜能够主流化,在京城普遍开花,毫无疑问是因为原料随手可得,滋味变化多样,能够让普通人上手,昔日的达官菜肴早已经丧失了定力和章法,追求王谢堂前的感觉可能已属多余,加黄瓜丁,加莴笋丁,放不放花椒,用不用新鲜青椒,黄酱是否参股,甜面酱要不要进入,冰冻鸡胸肉是不是能对付一下,都不成问题,正宗的“宫保沙司”拯救一切,或者不那么正经的“宫保沙司”也可以,就像昔日的大户人家的婢女嫁了杂货店小贩,索性打开门做生意,谁都能看看老板娘的满面春色,招牌挂的都是,昔日官家菜。

胡同里的意大利比萨店,也推出“宫保鸡丁”比萨,倒想起有一年去希腊的岛上,在悬崖之上的餐厅,看着外面蓝色的海洋,要了盘炒鸡丁,就用古老的面饼垫在手上,把鸡丁放上去,看那些汁水浸润面皮,非常入味,显然是从中亚传过去的菜肴,完全不像一般西餐店的鸡排单调乏味。

归根结底,京派的宫保鸡丁,还是沾染了一丝老派生活的风流韵致,变得缓慢,变得世俗,变得暧昧不清和过分随意,我,还是要去四川吃我的宫保鸡丁。

03

“宫保”鸡丁

味道这个东西,说起来很是奇妙,你让他香的时候,有时候反而臭;像是冬天封闭在杂气熏染的屋里的一缸子茉莉香片,浓郁是浓郁,但不清晰,更不准确,这种味觉,在传统菜的香味系统上是致命伤。

成都的宫保鸡丁,纵使有千般毛病,味觉是清晰而锐利的,像把小匕首。

近两年频频去成都,有大量机会吃到宫保鸡丁,实在有点“寻味之旅”的感觉,有点沦陷到公号文章的陷阱:“我为你们尝试了五十道宫保鸡丁”之类的拙劣标题,一向讨厌这种愚蠢的卖力,太把自己当机器人了。

然而又忍不住不点。

像《盗梦空间》里经典说法:能够植入一个想法,直接告诉他,你不要想这件事,反而就禁不住想象。想避开点宫保鸡丁,倒每次都点了,尤其是和朋友一起,他们微笑着看我,鼓动着,煽动着,半带着轻微的嘲笑,外界谣传我是美食家,尽量避开这一称呼,可是熟人们还是要开我的玩笑,点菜的任务都要交给我。

被推荐的“芙蓉凰”的宫保鸡丁,也应约去吃了。地处偏远,在某个陈旧普通的街边大楼的楼上,一般还真找不到。一直排队到下午两点,人潮汹涌,非常努力的新派装修,是赶时髦市民喜欢的餐厅。每一桌都满满的,倒是没有被吓走。负责照应的前厅老板娘有点上海人的劲头,精明利落,戴着眼镜,烫着卷发,越发像上海市民,一直想让我和朋友与陌生人拼桌,甚至说如果不拼你们可能吃不到,到时候厨子下班了,我们这几个地道的上海人太明白这种手法,大城市的小市民,谁没有一招两式,我们微笑着看着她,不拼,我们不拼。

熬了会儿,就有了自己的桌子,欣喜地点菜,鸡豆花、宫保鸡丁、家常豆腐、丸子汤,都是最朴素的四川家常菜,考校水平来的。宫保鸡丁上来,二○○○年代的装盘,白瓷碟的角落上,一朵使用了无数次的兰花,外观没问题,鸡丁用的腿肉,饱满,形状不规则,这个也喜欢,味道酸甜,不多的炸辣椒也支撑起了“糊辣”感,“糊辣荔枝味”基本合格,但两口下去,嗯,花生米破坏了兴致,已经不酥脆了,是不是四川太潮湿的缘故?花生入锅不是现炸,太容易返潮——四月,整个成都都绿意森森的,到处都是树,小河道,阴雨连绵的小区,绿是一种风情,北方来成都和我会合的朋友说,这是他待过的最潮湿的城市。

要求厨师做宫保鸡丁都现炸花生米也不现实,这家店这么红,忙不过来。后来有好事的朋友去问这家店的老板娘,应该就是我见的厉害角色,说确实是头天炸好的花生米,还说再邀请我去,但不太想去。

接下来的两天,还是各种吃喝,混迹于各种神奇的小餐厅,“盘飧市”的鸡丁刀功非常蹩脚,鸡丁有大有小,随意,好在入味,然而不鲜美,是流水线产品;“峨眉电影制片厂”的食堂,也是传说中的老牌川菜输出所在,院子里有人在烙着锅边馍,一种薄而脆的面饼,约是本地人理解中的美好面食,这里的“峨影狮子头”“菌香滑肉”和新蒸出来的“酱肉包子”,都是其自来有的经典,某种小圈子的传说。

宫保鸡丁一上来,我就觉得失败,大量的莴笋颗粒混合了鸡丁,脑子里突然自动翻开了自己家小时候订阅的“四川烹饪”,里面有篇文章写什么是失败的川菜,大厨批评得明明白白,炒宫保鸡丁放莴笋丁,肯定是失败的,原因很简单,蔬菜出水,这道菜,讲究的是糊辣干香,味觉体系和食物的干湿程度当然有关系,太专业的学问,一般人没研究。

都能被自己逗笑,在一道菜上这么学究气起来。

认真研究过四川学者写的宫保鸡丁的文章,但是来历都不甚清晰。有一篇数千字的文章说丁宝桢去了自贡,被当地重点招待。自贡盐商富庶,吃喝讲究,会有比较精致的菜肴上桌,为了适应走南闯北的丁大人的口味,特意用了刚宰杀的小公鸡肉和酥脆的花生米搭配,一端上桌,宾主尽欢,其实这篇文章完全没解释清楚宫保鸡丁何以畅销全国。

私以为,这道菜之所以流行的关键,大约它是特别适合搭配酒席的“小荤”,冷菜吃腻了,一道滋味厚重、鲜美独特的火热菜肴上桌,大家精神为之一振,接着吃喝,肉质细嫩的鸡丁之外,还有酥脆的花生米,同被笼罩在酸甜糊辣的大幕之下,一人一筷子,愉快的酒桌佳肴。能流行开来,当然是因为大葱、花生米和鸡肉几种主料都简单易寻,不过分依赖地方食材,逐渐全国化,也逐渐丧失了最早时期的本地惊艳的滋味,酸甜可人,让人难忘——太过时髦的东西总会传变样,这个是代价。

主料简单好找,其实各自分量的掌控,还是难题,比如葱多少,辣椒几段,均需要功底。重庆版的鱼香肉丝,只有葱丝肉丝,突出主料,结果却实在曼妙;粗糙的宫保鸡丁会是半盘子的辣椒和葱段,但是讲究的就会有鲜明的比例,寥寥可数的葱,几段被烈火油锅暴力对待的红中带黑的辣椒段,均匀的花生米和鸡丁,平价餐馆里,照样有好的,我和朋友在成都的肖家河吃到的宫保鸡丁,堪称成都第一。

餐厅在满是小吃店的社区之中,挂着红底金字招牌,著名的是丸子汤。猪肉新鲜,配菜多,豆芽汤打底,自有一份清鲜,显然厨师从灶台生活里得到的智慧,潮州某个著名的鱼翅大菜,也是豆芽打底熬汤。卤菜也好吃,甚至比“盘飧市”的卤味好吃,尤其是鲜卤的猪耳朵;当然最惊喜的,还是宫保鸡丁,二十八元一份,甜嫩可口,先是酸甜的口感,辣椒微小的糊味辣味隐约传来,是小提琴协奏曲里微妙的钢琴声,一点点。

说不出好在哪里,也就是道家常菜,可是家常菜做得好,也真是本事,我们去得晚,正好是厨师的饭点时间,旁边坐着几个炒菜的厨师,普通的四川乡镇的青年,粗眉大眼,穿着旅游鞋,也说不上有什么特殊,大约就是从小习惯了这些家常口味,原样做了出来,就颇为成功了。远比玩噱头的大餐馆要朴实大方,吃得出来这家餐馆是尊重食材的,该鲜的鲜,该腊的陈,理想的家常菜餐厅就是这样。整条街热闹极了,这家餐厅人多,但也没有比周围的餐馆多到哪里去,还是羡慕繁华似锦的锦官城里,拥有如此日常的丰腴。

蜀地之外的宫保鸡丁,贵州版的非常值得去吃。我在贵阳的一家公园茶座里吃到惊艳的贵州版,没有花生米,放了三种辣椒:干的,糍粑的,外加糊辣子,靠辣椒组合的复杂阵法做成了糊辣体系,让人耳目一新。老板是社会人士,大粗金链子,戴在硕大Logo的长袖T恤外面,越发显得金光灿烂,放在现在要被格外注目的,甚至被打击的。

不过他人倒有种淡定的风格,一挥手,我这里都是小菜,随便吃吃。言简意赅,不像有些戏剧化的名厨,各种吹牛,倒烦人。吃起来是真好,没有花生米的宫保鸡丁,据说才是最正宗,丁宝桢是贵州织金人,传说这道菜源头在这里——其实也没有什么道理。

纪录片 《绝色川菜》 (2020)

但好吃足够了,滋味喷香,与现在流行的辣子鸡丁相比,更文雅,更细嫩,吃得出这道菜里的昔日古老的官府气息,不愧“宫保”鸡丁之名。贵阳的宫保菜,其实是撑得起场面的,很多家本地餐馆,会系列推出宫保菜肴,放两到三种辣椒炒主料,就是宫保的全部了,并不用多余配菜,有种茁实感。宫保鸡丁、肉丁,还有贵阳人爱吃的“板筋”,是猪的横膈膜,把一头猪这么细节化的分解,也是有意思的,最简陋的店面,有最繁盛的手艺。

宫保板筋颇为惊艳,脆嫩之外,还有嚼劲。

在回忆里赞美过贵阳派的宫保鸡丁,说不知道什么时候才能吃到。也是蓄意的诗化,想吃,就飞去贵阳,找到那家公园,在茶座里坐一下午,喝茶喝饿了,就着喷香的贵州酒,兴致勃勃吃了这盘下酒菜——这等事情,也有一种日常的诗意。

上海昂贵川菜馆也吃到了好的宫保鸡丁。南兴园的邓师傅,炒得一手好鸡丁,滑嫩,趁热吃,一大勺下去,里面最好有花生米混合鸡丁,外加鲜甜的葱粒,五味杂陈,各自表演,食材都好,就像被推倒在你眼前的一幅绚丽图画,眼睛不够用。不过这鸡丁甚是尊贵,一盘鸡丁,需要两只放养小公鸡的鸡腿肉,所以价格是四川永乐饭店的十倍,也是稀罕物了,餐厅员工的日常菜肴就是鸡肉,因为剩下的肉要消化,只能做员工餐吃。

这么多饱满的宫保鸡丁的记录,但还是清晰地明白,一道菜的流行,可能也就是几十年上百年,这道菜诞生于前朝,流行也将近一百年,寿命已经够长久的了,很多菜三五年就消失了,也是常态。

和人一样,方生方死乃是事实。不恋恋于传说中正宗的“糊辣荔枝味”,才真洒脱。万物流变之中,有什么正宗,何况一个滋味,只不过是个体的口腔所好罢了。去都江堰,从半山腰的二王庙往下走,突然看到历代治水名臣里,还有丁宝桢大人的泥塑肖像,这个倒是有趣,大人的治水事迹无人知晓,倒是鸡丁滋味流传了百年。

塑像下面,再走上几百级台阶,就是寒气逼人的江水,是雪山的积雪化成,隔着遥远的距离,都能感觉到那水的寒冷,这才是不灭的山河。相比之下,人,以及因人而留下来的菜肴滋味,都活得太短。

本文摘编自

《地球上的陌生人》

作者:王恺

出版社:人民文学出版社

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » “为了馋,我无所不为”

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网