题图:1983年美国夏威夷。张充和与孙天申演昆剧《牡丹亭》“游园”,张充和饰春香、孙天申饰杜丽娘。

在只有微信、少有书信的今天,唐吉慧倾注心力收集了大批近现代文学家、艺术家、翻译家、出版家的信札,不仅举办相关展览,还把收集这些展品过程中的经历和感悟写成散文,成就一本网络时代的书信专题散文集《雁来时》。

尺素留声,读《雁来时》,在那些简单的文字问候中,感受温暖的人情和文化的传承。

本版文章摘自书中,有删节。

《雁来时》,唐吉慧著,文汇出版社

《雁来时》,唐吉慧著,文汇出版社

往事慢慢细讲

■陈佐洱

书信是自人类社会诞生以来摆脱时空限制、进行沟通交流的不可或缺的重要工具。从远古时候在山洞里结绳记事,到2200多年前秦始皇下旨在遥远的长江三角洲筑高台置邮亭,都是为了“见字如晤”的信息传播。

本书作者独具匠心,历尽辛苦,倾注一二十年时间,收集了大批逆势上扬的近现代文学家、艺术家、翻译家、出版家的信札,很是难能可贵;在进入了新时代的今天,站在新的历史高度回看,视角新颖,很有史料和艺术的研究价值。

作者曾在上海举办过一个影响不小的“文心灿烂——中国近现代学人手迹展”,之后又把收集这些展品过程中的有趣经历和感悟写成了一篇篇语颇隽永的散文。为准确翻译鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”两句诗,唐弢、叶君健、邵荃麟、沈雁冰四位大家在信函交驰中反复切磋斟酌,足见求“信达雅”之难。上世纪六十年代一场突如其来对“童心论”的批判,让有“东方安徒生”之称的陈伯吹在与知己通信中,唯有欲言又止的委屈、痛苦和无奈。可谓“尺素留声”,那些鲜为人知的文字经历一个甲子后,仍能让新世纪的新人们生起对怀抱家国深情的知识分子的同情,对那种粗暴荒谬的批判。

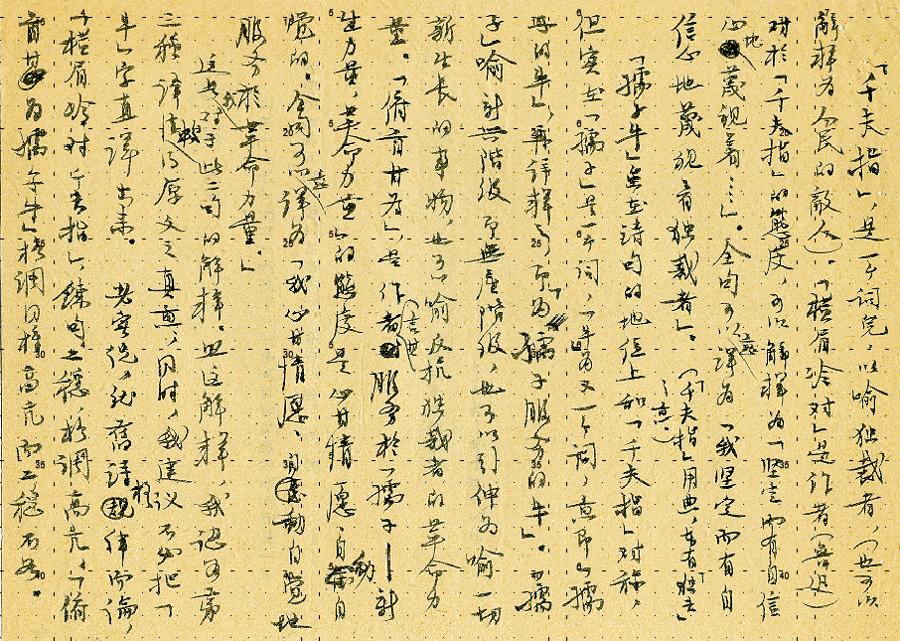

茅盾致叶君健书信,探讨“千夫指”译法。

茅盾致叶君健书信,探讨“千夫指”译法。

“信”字在中国的辞海里有两解,一是书信,另一是诚信。我注意到,书里还有几篇记叙作者与几位意趣相投的师友交往的故事,“往事慢慢细讲”。作者的一位忘年交、著名昆曲表演艺术家俞振飞的高足自知时日无多了,竟唤作者来病榻边,把一沓黄黄的旧纸托付给他,说:“你拿去吧。这真的是件宝贝。”原来是俞老临上海解放时手抄的《孔雀东南飞》,“通篇自然流畅,笔墨圆润,满纸的沉秀儒雅,用书法的标准来审视,无疑称得上逸品”。临了还叮嘱不要声张赠件人是谁。作者承诺了,又从书商手中觅到两张俞老兴冲冲从香港赶回上海迎接解放的照片,连同这幅墨迹珍藏起来,即使下笔这篇《俞振飞手抄〈孔雀东南飞〉》回忆录,也始终为知遇的长辈隐姓埋名。

全书所摘引的书札原文不在少数,“都生动、都儒雅、都朴实、都厚重,所表现出的文辞和艺术的魅力,都闪着光芒、透着温度,都震撼人心”。加上作者对这些书札背景的介绍、考证、诠释、评论,以及感情饱满的描述,更引人入胜,可以说是“散文中的散文”。据闻,作者已有好几本编著的名人书信集出版。

我与吉慧先生有着一份缘,同是黄浦江口的宝山故乡人,就有了先读为快的机会,写下了这几句读后感。

作者为作家、国务院港澳事务办公室原常务副主任、全国港澳研究会创会会长

墨梅终于成了红梅

■唐吉慧

老广州是广州人,在上海做字画生意很多年,我是在旧书商老周的店里喝茶时认识的。他六十不到,个头不高,平头,戴副黑框眼镜,嘴上蓄着黑黑一撇胡子,一身粗布衣服。老广州爱笑,他从不舍得给自己置办一身像样的衣服,连抽烟都不晓得给大家发一支,是守财奴。自从与他聊起信札后,他隔三岔五会给我个消息,说有某某人一封书信,问我要不要。我看上的少,缘由不是假的,便是没什么价值。

我会刻图章是老周告诉他的。老周用信札来跟我换的两枚印章,常常拿了给朋友看。那天我们都在老周店里打发时间,老周把我吹嘘一番,老广州把图章小心捧在手里,看了又看,说:“我不懂篆刻,但真有意思,你替我刻一枚吧。”老周听了存心刁难他:“要付润资的。”老广州立刻浮起笑脸说:“那要的,要的。”我问他刻什么,他说“爱梅”。

时间一久,老广州跟我熟悉了。有回他约我去他家坐坐,我去了。家里一个二十多岁的女孩子正在整理客厅,老广州介绍是他女儿小梅,大学刚毕业,正在一家公司里做财务。小姑娘生得灵巧细致,是娴娴静静一朵半开的红梅花。原来老广州四十多岁离了婚来上海做生意,眨眼十七八年,女儿小梅,从小他一人带大,东奔西走随他吃了不少苦:“你瞧我平时那么不讲究,就是爱这个女儿,想给她多留些钱,让她过得体面些,日子过得宽松些。随朋友们说什么了,我不在意。”而“爱梅”之因,是家里藏着幅陶冷月的墨梅:“是我父亲以前留下的,现在是我的心头好。你看墙上挂那么多假画,只有这幅是真的。”他说要把那枚“爱梅”盖在陶冷月的画上,将来给女儿做嫁妆。

陶冷月作品。

陶冷月作品。

晚上老广州亲自下厨,饭毕我们到他的书房喝茶聊天。他给我看了一封顾廷龙的信,写给徐调孚的。信上说:“松崖笔记一册,援鹑堂笔记一册,横阳札记一册,札朴四册,学古堂日记一册请检收。学古堂日记系潘景郑兄奉借,尚有宗舜年撰尔雅□□稿一册,俟检出续呈。明版图录即由鄙人等自校之何如。此上。调孚先生。龙顿首。十八。”

顾先生的字我见过不少,多半是晚年作的楷书、篆书,端庄大方、老成持重,又温文尔雅,是读书人的气韵,怎么看怎么像《长生殿》里的老生李龟年。老先生写字,由他的父亲亲自启蒙,遵庭训要在“平淡中求出色”。因为他父亲告诫他书法无他诀,惟横平竖直,布置安详。这也成了他学书要诀的基础,认为书法第一要“实用”,在实用的基础上发展艺术风格:“书法作为艺术,只讲实用肯定不对,辩证地看‘书法’与‘实用’的关系,大概可以这样说:脱离实用,趋于成熟;坚持实用,更趋成熟。字是写给人看的,首先要使人看得懂,最重要的是要符合规范。”关于篆书,他在《顾廷龙学述》中谈到自己的经验:“我写篆字,长期学习临摹金文,金文中爱好《大盂鼎》《虢季子白盘》《史颂簋》等文字,这些字奇丽瑰玮,神气完足,结体婉转,富于豪放之气。我认为长期临摹体会这些优秀作品,可做到纤细而不寒碜,清癯而带丰润,凝重而不失活泼,沉着而不失自如,豪迈不羁却不失章法,跌宕旷达而充满情致。”但这封信是顾先生早年写的,与晚年的字迥然不同,五行小字个个英挺俊朗,是《牡丹亭》中的小生柳梦梅。他说他的小字是从六朝人所书《三国志》上得来的功夫,求学时还受了钱玄同与刘半农倡导写经体的影响。我是极敬仰顾先生的,随即问了价,他开了价,我还了价,他说考虑考虑,接着再没了下文。

时间悄悄过去两个月,老广州突然约我去他家喝茶,待我进门就高兴地说小梅要嫁人了,女婿是她学生时代的青梅竹马,两人刚辞了工作,不久要回广州完婚。老广州也做下了回广州的打算,并暗自处理完上海一切事务。他一边说,一边从书桌的抽屉取出一个黄色信封:“顾廷龙的信,原来不给你,是想再等个好价钱,生意人的见识,老弟莫怪,现在送你留个纪念。”

时间悄悄过去两年,老广州突然发来一幅图片,是陶冷月的那幅画,只是墨梅右下角多了红红一朵小图章,“爱梅”,墨梅终于成了红梅。(2015年)

小姐和春香都走了

■唐吉慧

2008年9月19日,夏天退去秋天初来,金煌煌的阳光染浓了梧桐树的叶子,染浓了我这片猎奇的心思:我意外走进剧场去体会体会昆曲。原以为不过是老人家们闲时消遣消遣的娱乐节目,看过才晓得如此动听、如此唯美。于是,那段日子着了魔一般,逢有昆曲演出,一定跑到天蟾舞台去过戏瘾。

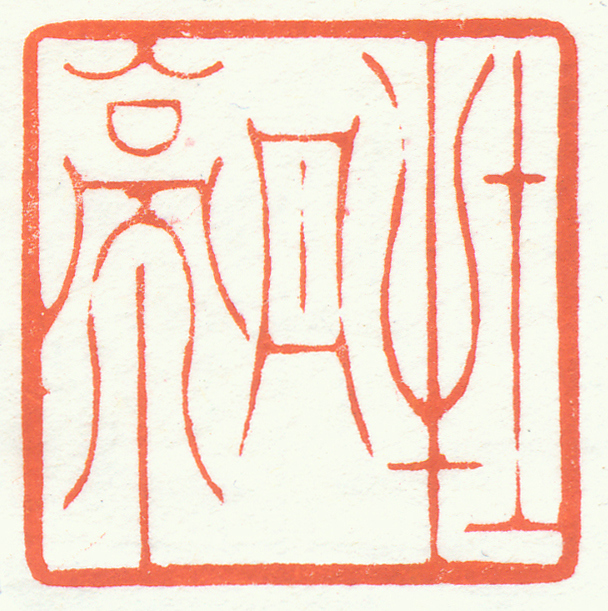

唐吉慧篆刻作品:《墙头马上》。

唐吉慧篆刻作品:《墙头马上》。

朋友为我介绍孙天申先生认识,知道她是位资深的昆曲家,我格外高兴,电话里约定时间,冒昧登了门。我清晰记得,应门的是位老太太,个头不高,满头银发,满面慈祥,叫人亲近,一副金丝边眼镜衬得她脸上的皱纹都秀气。我从小生活在上海宝山,地地道道的宝山人,算来缘分,她家先生祖上周之桢同为宝山人,所以她说自己也是个宝山人,由此她叫我“小宝山”。开始我称呼她孙老师,记不清相熟多久后她让改叫她奶奶了,有时人家误以为真,她将错就错,直接回人家话:“嗯,是呀,这是我的孙子。”

唐吉慧篆刻作品:《牡丹亭》

唐吉慧篆刻作品:《牡丹亭》

孙老师这辈子只喜欢两样东西,唱昆曲和打麻将。她是俞振飞的学生,能唱旦行,能唱生行,一辈子热爱昆曲。上海大剧院1998年建成,大大小小剧种陆续登台献演,唯独没有昆曲。老太太不明白,昆曲怎么进不得大剧院?于是自己出钱请上海昆剧团第一次登上了上海大剧院的舞台。她甚至认为社会早已达成共识的京昆艺术,易为昆京才妥帖,因为昆曲是老祖宗。

昆曲的圈子里有许多曲社,有各种各样的曲会,这些团体与许多文化老人们牵连在一起,赵景深、俞振飞、俞平伯、朱家溍、张伯驹等。近些年我陪她参加过不少曲会,她在曲会上爱唱一支《牧羊记》“望乡”,冠生戏,嗓音惊人地清脆明净。

2010年,本文作者与孙天申、甘纹轩。

2010年,本文作者与孙天申、甘纹轩。

我也陪她在上海、在杭州、在苏州看过不少戏,认识了几位叫她阿姐的名角儿,蔡正仁先生是其中一位。有年春节的曲会上,我第一次见到蔡先生唱曲子,他唱的是《牡丹亭》“惊梦”几个曲牌,我不由赞叹俞振飞的学生不愧“小俞振飞”。后来离场,孙老师一脸认真,说要学就要有好老师,你跟蔡正仁学小生戏吧。我以为老人家一句戏言,并未当真,没想一个月不到,蔡先生给我打来了电话,让我上门去唱给他听听。好歹我是有自知之明的,蔡先生是著名的昆曲表演艺术家,技艺如山,情怀如水,跟他学过《牡丹亭》“惊梦”、《长生殿》“闻铃”两折戏后,我尽量不去打扰他了,七十多岁的人,演出和教学的任务已然繁重。

几年前张充和的学生陈安娜老师从美国来上海,那天晚上我和孙老师为她在城隍庙一家餐馆洗尘。餐后在孙老师家里闲聊时,安娜老师瞥见墙角的花瓶中竖着一根笛子,忍不住取出吹了起来。孙老师索性翻出曲谱,让我和她一起唱《玉簪记》“秋江”配安娜老师的笛子。待唱完,她“数落”我真蹩脚,要我以后每个星期去她家里一趟:“我教你,好好给我学,学不好,我是要骂人的。”说着说着,她自己先笑出声来,因为她根本不会骂我,每次在她家总是吃不完的巧克力,一茶几的零食。她血糖高,极少吃甜食,馋嘴了偷偷吃块奶油蛋糕是有的,所以她的朋友们送她的甜点,一部分让我享了口福,每次临走还要往我包里硬塞一些。碰上老太太打麻将,到了饭点我偶尔给她和她的牌友们下馄饨。若是三缺一,我也难得受回命坐上桌子陪她们开心打几圈,虽然我拙于此道,常常孙老师一边教,我一边出牌,以致后来逢上曲会,若有人问起老太太教了我多少曲子,我就跟人开玩笑,老太太昆曲没把我教好,麻将是能玩了。前些天我去她那里看看,她抱怨自己健忘,老年痴呆症似乎越来越重,偏偏打麻将不输。我跟她打趣,劝她放下心,打牌思路晶亮,哪会是老年痴呆,眼下不如少赢一点,否则人家不跟她玩了。她叹口气说:“是啊,每次赢钱挺不好意思了。”其实这口气有点小得意。她拿给我看窗台上的台历,上面小小的数字记录着每日的输赢,我仔细一瞧,加加减减好几十,果然赢了一百多。

1982年1月14日,在夏威夷檀香山有一场昆曲演出,其中一折戏是《牡丹亭》的“游园”,孙老师是大小姐杜丽娘,演小丫头春香的是语言学家李方桂的太太徐缨。徐缨平日跟张充和学昆曲,那天老师兴致不错,主动换下学生客串起了春香,没想这一演演出了春香命。她有封给孙老师的信里说:“我自从在夏(夏威夷)演后,又演了三次,今年是春香命,又演了一次春香,自觉‘花面丫头十三四’,可真有点‘那个’了。”2001年充和老为孙老师临写了一通《张黑女》,落款写“小姐玉安,春香奉上”,晓得其中故事的,定然觉得两个老太太有趣。她这几十年与合肥张家有缘,见过元和、允和与周有光,最为亲密的是充和。充和老去年六月驾鹤仙去,孙老师年前抱恙住院,未熬过年关,八十四岁度完了她的小襟生涯,随充和老去了。老太太中年颠颠簸簸,移民国外学外语学开车,辛苦透了,晚年轻轻松松,回归祖国唱昆曲打麻将,枝枝叶叶尽是造化。这回小姐和春香都走了,她们悄悄隐入了画廊深处那座牡丹亭,依然华美,依然沉静,依然高贵。(2016年)

转载请注明出处华人站华人新闻,华人中文网 » 尺素留声,读《雁来时》,在那些简单的文字问候中,感受温暖的人情和文化的传承

华人站华人新闻,华人中文网

华人站华人新闻,华人中文网